El chaval llegó hasta la puerta de mi habitación en un hotel de la India y llamó. Al abrir, él me preguntó si quería algún diario. Compré el único periódico que vendía, el Indian Express.

Yo era un español de 26 años de edad, que había huido de años de militancia y de un empleo fijo que odiaba.

Sartre is dead, decía el titular de la columna derecha de la primera página. No sé muy bien por qué, pero lo primero que se me ocurrió fue que sólo habían transcurrido cinco años desde la muerte de Franco.

Durante la última fase del franquismo, yo había adoptado como pseudónimos y nombres clandestinos los de algunos personajes españoles que Sartre había inventado para sus relatos literarios.

Mis compañeros de viaje –en un desvencijado Land Rover de segunda mano– eran tres metalúrgicos, un trabajador de artes gráficas y una administrativa. Tres meses de ida, recorrido por varios países europeos y asiáticos y vuelta desde la India. Nadie del grupo filosofaba con flores en el pelo ni se creía los mitos hippies o similares.

Nada de gurús, ni yoga al despertar el sol, ni ninguna de esas cosas.

Todos éramos descreídos dispuestos a la aventura. Veníamos del extrarradio industrial de Madrid. Proletarios a secas: mental y culturalmente ahí nos mantuvimos antes y después del viaje.

Esa clase de tropa pirata, metalúrgicos, sindicalistas veteranos y militantes más o menos escépticos, se burló del impacto que la noticia del fallecimiento de Sartre tenía sobre mí.

«Parece que el que ha muerto era un hermanito tuyo», dijeron riéndose.

Habíamos abandonado nuestro curro habitual, nuestras vidas de antes. Y aún éramos capaces de mantener una actitud demasiado firme, demasiado segura.

Años después, yo ya había dejado de leer a Sartre. Por lo demás, quizá ya no estaba de moda en ningún sitio, en España tampoco.

Sin embargo, de vez en cuando, en mi cabeza surgían de repente frases suyas, situaciones que me relacionaban de nuevo con Sartre. Eran ideas que asaltaban mi cabeza.

De él recogí algunas ideas tajantes, como vientos invernales; también sus brisas ligeras: Pour que l’événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu’on se mette à le raconter (‘Para que el acontecimiento más banal se convierta en una aventura, es necesario y suficiente con que iniciemos su relato’), por ejemplo.

He cambiado mucho, como tanta otra gente tantas veces (repetidamente) distinta, si eso es posible. Cambié de vida, de lugares y de oficio. Pero siempre guardé en mi trayectoria la brisa de un tal Sartre.

Y durante veinte o treinta años, cuando nos encáminábamos ya hacia la verdadera madurez, bromeaba con un amigo francés de Tours: «Claude –le decía mirando hacia sus libros– ya no quedan en el mundo nada más que dos sartrianos, tú y yo ».

Puede que fuera la mirada socarrona de mis compañeros de viaje (¿de qué se burlaban?) lo que me permitió ver con claridad la huella de Sartre en mis ideas y conceptos, en mis dudas, en las revueltas de mi recorrido vital.

Ahora, cuando vienen otros viejos amigos a casa, ellos o ellas, echan un vistazo a mi biblioteca del salón y se paran en el estante donde se aprietan los libros de Sartre.

Vuelvo a ser objeto de la guasa ajena, de bromitas estúpidas: «¿Todavía no te has desprendido de tus libros de Sartre?»

Entonces, me acuerdo de mi querido compinche Claude Mons y alzo mi vaso de vino para homenajearle a él (que acaba de ser abuelo) y al viejo Sartre.

Y como aquel personaje de Les chemins de la liberté, sin pensarlo un instante, apunto y disparo contra las preguntas necias. Cretinos.

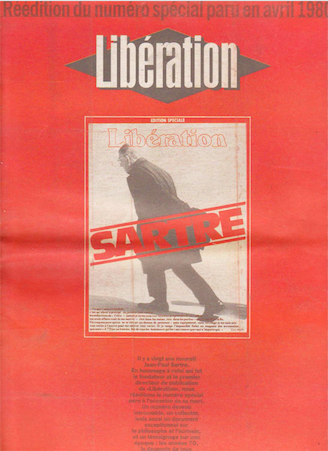

*** Este texto es la traducción del francés, ampliada con otros detalles, de otro de Paco Audije en una revista especial (‘La cause de Sartre‘), publicada en marzo de 1980 por el diario parisino ‘Libération’, con motivo del 20 aniversario de la muerte de Jean-Paul Sartre.