“Get off your horse and drink your milk”, decía John Wayne. Es decir, “baja de tu caballo y bébete tu leche”. En las películas del Oeste, beber leche y no whiskey era para los hombres sinónimo de falta de carácter. Los cowboys bebían güisqui muchas veces, casi siempre de un solo trago.

Es una situación reproducida en escenas distintas. Sucede en Destry rides again (1939), con James Stewart y Marlene Dietrich, que en España titularon Arizona.

Allí, un tipo entra en un saloon y pide un vaso de leche. La asilvestrada clientela del lugar se mofa del recién llegado, quien al final de la historia terminará dando lecciones de coraje a los demás. Es un forastero desconocido hasta ese momento. En Cañamero, se sigue utilizando mucho esa palabra, que en aquellos doblajes procedía de foreigner o de stranger en la banda sonora original.

En Cañamero, hubo un tiempo en el que las películas que veíamos en el viejo cine de la familia Maldonado nos recreaban con frecuencia aquel mundo que adoptamos un poco –consciente o inconscientemente– como propio.

Nos fascinaba aquel género cinematográfico. Me he preguntado varias veces si eso sucedía –entre otras razones– porque quizá tenía elementos comunes con nuestro entorno.

En el número anterior de esta misma publicación anual, David Durán Rubio (que firmaba su artículo como Davy D. Rub) se refirió a esa relación imaginaria del viejo Cañamero con el norteamericano Far West (Lejano Oeste), también llamado Old West (Viejo Oeste) y Wild West (Salvaje Oeste), en un país y un tiempo ya extraño y lejano para nosotros.

Davy Rub (llamémosle así, desde luego) se centraba en algunos sucesos –propios del Wild West– que tuvieron lugar en el mítico Centro Recreativo, inaugurado en 1930 frente al Ayuntamiento. La cuota de los socios era para ricos y ricos de medio pelo, que pronto empezaron a llamarlo ellos mismos El Casino, pues en eso degeneró su uso.

Rub cita las peleas frecuentes que había en aquel verdadero saloon del Oeste, donde no faltaban tipos como Tintín, que el autor describe como “un personaje un tanto violento y bravucón que obligaba a unos clientes a irse a casa y a otros a beber más de la cuenta”. Rub añade que “las navajas y las pistolas se hacían presentes en ciertas ocasiones para agredir o intimidar”.

Pero allí (en el reducidísimo bar de Pipe Tocino)), ante el mostrador y con los clientes, lo que había era una cabra. El caballo no habría cabido dentro.

En una ocasión, aquel malasombra se encontró con un forastero desconocido que –como James Stewart– se atrevió a pedir un vaso de leche. De inmediato, “con mucha chulería” Tintín le invitó al vaso de leche conminándole a bebérselo de un trago. El forastero lo hizo rápido, pero sin asomo de temor. Reaccionó pidiendo una botella de leche y forzó a Tintín a tragársela entera, de una vez, tras mirarle a los ojos con mucha firmeza. Otro día, Tintín, aquel tipo sombrío y mala persona, recibió tres puñaladas para devolverle maneras y enseñarle modales.

Davy D. Rub confirma que el singular club recreativo terminó convirtiéndose “en un pretencioso antro [que] se transmutó en un vulgar casino de juego”, donde había frecuentes disputas vinculadas al juego y a las apuestas de dinero.

Como el póker en las películas del Oeste, los juegos de naipes son otro elemento clásico que tuvo en Cañamero varias escenografías. Además, del citado casino, en generaciones posteriores, el bar de tío Pedro Durán y el de tío Emilio Pulido, por ejemplo (en la entonces calle Real, ahora calle de la Constitución), donde en mi infancia fui testigo de aquellas partidas de los mayores; aunque no recuerde turbulencias como las que relata Rub. Años después, se jugaba también a varios juegos de cartas en los desaparecidos bares Las Villuercas y La Parra, cerca de la plaza y chorro (o fuente) de San Miguel. Hubo otros sitios con barajas, tapetes y mesas para los aficionados y viciosos habituales de los naipes en los bares de la carretera.

En español, no faltan frases hechas que tienen su origen en aquellas mesas de juegos de cartas: “marcarse un farol”, “poner las cartas boca arriba”, “tener carta blanca”, “cantar las cuarenta” o “tener un as en la manga”, por ejemplo.

Los clásicos doblajes de aquellas películas utilizaban esas construcciones lingüísticas para referirse a la vida en general. En su libro Cuentos del Oeste, del escritor norteamericano Francis Bret Harte, el póker y esa jerga están siempre presentes. Incluso en las tumbas cuando los mismos jugadores redactaron antes su propia lápida: “Bajo este árbol yace el cuerpo de John Oakhurst, que se encontró con una racha de mala suerte (…) y entregó sus fichas el 7 de diciembre de 1850” (cita de un relato de Francis B. Harte).

En realidad, más sorprendente fue para nosotros llegar a saber con el tiempo que Las Villuercas-Ibores-Jara y los escenarios naturales de algunas películas norteamericanas estaban conectados geológicamente. La declaración de la comarca como Geoparque de la UNESCO en el año 2011 lo resaltó de manera general, aunque los geólogos ya lo supieran desde mucho antes.

Recuerdo hace años estar viendo con algún paisano una película y de repente me dijo: “Eso parece el Coronito”. Me pareció muy acertado. De modo que hoy día los textos geológicos incluyen nuestra zona en lo que se llama en inglés International Appalachian Trail, el Sendero Internacional Apalachense.

En los recuerdos de mi primera infancia, están también las historias de los últimos lobos de la comarca, que intuí una noche de verano en el campo junto a mi tío Alejandro Audije, cerca del lugar llamado Las Víboras.

Y retengo el brillo de algunas noches de luna en la era cercana a la Estación, desde donde me llevaban de día a bañarme al charco del Puente de la Vía, a lomos de mulas o caballos que a veces iban sin albarda. En mi memoria –espero que cierta– entro al agua limpia y fresca del Ruecas encima de un caballo, mientras un hombre adulto lleva la jáquima del animal. Un episodio emocionante de mi niñez.

Centellean en algún rincón de mi cabeza relatos nocturnos de los mayores en la era, con alguna escopeta al lado y mientras guardan el grano. Hablaban de caza y disparos, de zorros, liebres y culebras.

“Esos hombres de mi país eran tipos de constante buen humor; poseían un riquísimo acerbo de relatos basados en sus propias experiencias, y recuerdo que solía quedarme horas enteras oyendo contar sus aventuras, llenándome de admiración por el ingenio y la serenidad con la que habían sabido salir de ellas airosamente”, escribe Buffalo Bill en sus memorias que leí de niño. Alguien que vino de Madrid me regaló aquel libro (Aventuras de Buffalo Bill, William F. Cody).

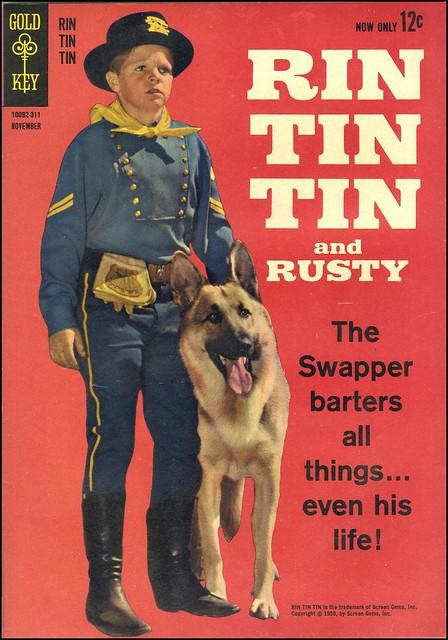

En el cine Maldonado y en los primeros televisores que llegaron a Cañamero, pudimos ver Las aventuras de Rin Tin Tin, una serie rodada entre 1954 y 1959, aunque el verdadero Rin Tin Tin fuera en verdad un cachorro de pastor alemán nacido en Francia durante la 1ª Guerra Mundial que se llevó consigo a América un soldado llamado Lee Duncan.

En mi cabeza, Rin Tin Tin sigue siendo un animal legendario como Turk, el perro de Buffalo Bill, que quedó muy herido tras defender a sus hermanas de un puma. Lo mismo que el perro llamado Trueno, fuerte y muy inteligente, del que me habló siempre mi padre, o Palomo, otro perro fiel y valeroso que recordaba mi madre de su niñez familiar.

Sin embargo, no todo era ideal en aquel mundo. Y precisamente el trato hacia los animales era con frecuencia duro, terrible, como el tiempo en el que vivía la mayoría de los humanos. Y los llamados westerns crepusculares vinieron también a refrescarnos la otra cara –menos amable– de nuestra memoria.

En la compleja secuencia inicial de la película Grupo Salvaje (The Wild Bunch), de Sam Peckinpah, se ve a unos niños que forman un corro en torno a uno o varios alacranes que han rodeado de feroces hormigas, mientras ven pasar a unos pistoleros armados y a caballo.

En un momento determinado, ese grupo infantil echa arbustos a la pelea que han provocado entre hormigas y escorpiones y prende fuego al conjunto.

Simultáneamente, los pistoleros y los cazarrecompensas (que esperan emboscados) están ya disparándose entre sí sin tener en cuenta a quienes pasan por la calle. La matanza indiscriminada de gente coincide con el instante en el que empiezan a arder las hormigas y los alacranes que quedan como una imagen de fondo que resalta los títulos de la película. En resumen, una mirada atroz de la niñez en el mundo tantas veces violento que tan bien relató Sam Peckinpah.

En Cañamero, practicábamos juegos (?) parecidos. Recuerdo al menos una ocasión en la que hicimos casi lo mismo que los niños que actuaron para Peckinpah. Llenamos de hormigas una bolsa de plástico –creo que de las que llaman hormigas carpinteras– y después metimos con ellas un par de lagartijas y una culebra del río. Luego, alguien prendió fuego al revoltijo de insectos y reptiles. A mí, no me gustó el experimento y dejé de mirar lo que reviviría como adulto al ver el principio de The Wild Bunch.

En sentido más amplio, las películas del Oeste americano estaban llenas de alusiones a su guerra civil, que duró más de cuatro años a mediados del siglo XIX. No era para nosotros una referencia extraña porque la que había sufrido España estaba muy cerca en el tiempo. Oíamos hablar de ello en el No-Do franquista, en determinadas ceremonias públicas, en nuestros libros escolares, en nuestras casas. De modo que quizá (inconscientemente) relacionábamos la nuestra con la otra guerra civil entre yanquis y confederados. Entre el Norte liberal y el Sur esclavista, a la que referían en las películas del Oeste que veíamos con entusiasmo.

En nuestros juegos, que hoy día resultarían muy bárbaros, copiábamos los arcos de los apaches y las flechas de los sioux. Las varillas de cualquier paraguas roto nos servían para hacer flechas verdaderamente peligrosas. Y hubo más de un “accidente”.

En esos juegos muy salvajes, atábamos a nuestros prisioneros a algunos árboles y luego golpeábamos el tronco para que salieran las hormigas (de las que llamamos rabúas) para que picaran al preso. Aunque luego lo desatáramos, más o menos pronto, los insectos ya picaban a la víctima. Desde luego, lo habíamos aprendido en alguna película.

De algún modo, y como en el Far West, las armas estaban en nuestro ambiente. Y no las veíamos como los niños de las ciudades. Hoy las armas de caza –bajo control legal estricto, eso sí– siguen teniendo presencia en Cañamero, como en toda la España rural donde se sigue practicando la caza con normalidad. En ese sentido, no hay que olvidar que Extremadura es aún la región española con más ratio de licencias de armas por habitante de toda España: una por cada trece habitantes. La media española es de una licencia por cada 34 residentes, tres veces menos.

Caballos, perros, caza de animales salvajes y escopetas, carros con ruedas tirados por mulas, pendencias y jugadores de cartas, más la memoria heredada de una guerra civil y paisajes apalachenses. Ese amplio sustrato conceptual incidía en el interés y la proximidad mental que sentíamos al ver las películas del Oeste.

Por fortuna, el tiempo ha diluido los perfiles más brutales de aquellos tiempos. Pero aún hoy no puedo evitar aquella vieja fascinación por las aventuras de aquellos héroes enfrentados a los malos de la película. Buenos y malos, nos llegaron juntos desde Hollywood, hasta que ese género cinematográfico inventó (en Almería, sobre todo) las figuras de los villanos simpáticos y los antihéroes (El bueno, el feo y malo; Por un puñado de dólares, etcétera).

Así que con todo eso en la cabeza, en 1988 propuse a TVE hacer un reportaje sobre el bello cementerio de animales y mascotas que hay en Asnières-sur-Seine, en las afueras de París.

Entré en aquel singular camposanto acompañado de una amiga inglesa, Kathryn Hone, que quería como yo hacer un reportaje sobre la tumba y la lápida de mármol del pastor alemán más famoso de la historia del cine: Rin Tin Tin. Su más fiel compañero, el cabo Rusty, que encarnó en la pantalla el niño-actor Lee William Aaker, murió en 2021, a los 77 años de edad. Pero no está enterrado en Asnières-sur-Seine, sino en un cementerio de la lejana Arizona.

Años más tarde, he pensado en todo ello un día en el que paseé por la ladera de la Madrila con Remo, otro perro amigo. Y al mirar hacia la bajada del camino viejo de Berzocana, nos pareció a ambos que entreveíamos el fantasma ligero de Rin Tin Tin, que exploraba entre los robles seguido por el valiente cabo Rusty. Como si fueran a bañarse al Ruecas o como si quisieran contemplar Las Villuercas desde el Risco de las Cuevas.

*** Con ligeras diferencias, este artículo se ha publicado en julio de 2025 en el número 8 de la Revista de Cañamero, publicación local anual que edita el Ayuntamiento de Cañamero (provincia de Cáceres, Extremadura, España).