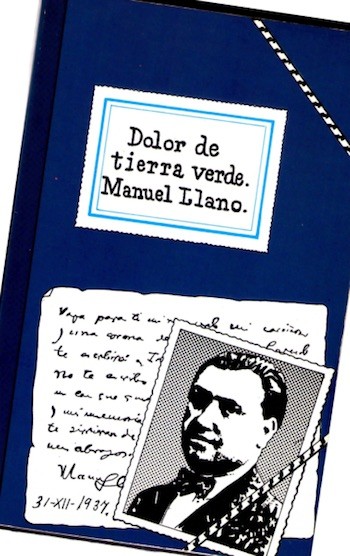

Tengo una novela empezada y otra ya finalizada en las que la guerra en Cantabria deja un olor penetrante de pasado en los hombres y las mujeres, en las que el dolor de tierra verde de Manuel Llano respira inconmovible y diáfano, en las que los maquis y el coronel García Vayas no son nombrados con sus nombres de leyenda y tan ciertos, en las que la vida que no fue es más intensa que la vida que está siendo ahora mismo, o al menos así las quise escribir, como un sortilegio de las brumas.

Esa novelita rara y sublime de Llano a la manera de lo pequeño-gigantesco y una de Concha Espina donde cuenta un dolor concreto, no inexacto y ambiguo y etéreo como es el que nos esparce Manuel Llano, donde la de Luzmela nos arrastra al terror de los uniformes sucios desuniformados de los milicianos brutales y sin gracia que allanaron su casa y la secuestraron obligándola a albergar en ella a mineros huidos de la derrota palentina, esas dos novelas o lo que sean, porque la de Espina es más bien un diario a lo Frank con final feliz y desarrollo de náusea, son las dos narraciones que yo he leído sobre quienes vivieron los días de la guerra en la Montaña, como a tantos les gustaba llamar a lo que en aquellos tiempos infelices era la provincia de Santander, el espacio geográfico en el que mi madre vino al mundo un día de junio de 1934, cuando en España gobernaba un hombre de Lerroux, Ricardo Samper Ibáñez. Ibáñez de segundo apellido.

[Este texto pertenece a mi segunda novela, inacabada, e inédita, como la primera: en él hablo precisamente de la primera de ellas y de otra que nunca escribiré]