La Academia sueca premia al periodismo con el Nobel de Literatura

La historia de los grandes acontecimientos suele prescindir de las experiencias directas de las personas que sufren sus consecuencias. Los escritores españoles de la generación del 98 crearon el término ‘intrahistoria’ para referirse a esas vivencias que el curso de la historia oficial suele sepultar en el anonimato.

Cuando en el tránsito de los años ochenta a los noventa del siglo pasado nos llegaban las noticias del desmoronamiento de la Unión Soviética, los europeos occidentales sabíamos de las iniciativas de Gorbachov y Boris Yeltsin, del golpe de estado de agosto de 1991, de las maniobras de los países que habían formado hasta entonces parte de la URSS, de las guerras que se fueron sucediendo como consecuencia del desmembramiento. Pero desconocíamos por completo cómo ese cambio estaba afectando a una población que había vivido más de setenta años bajo un régimen totalitario y ante la que de pronto se abrían escenarios de libertad, democracia y consumismo que no entendían y para los que posiblemente no estuviera preparada.

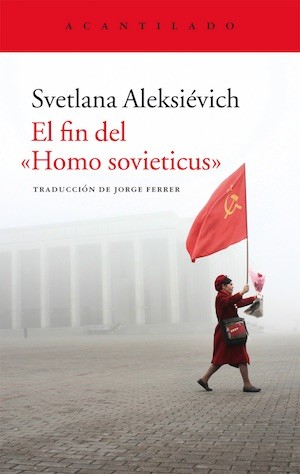

La escritora Svetlana Aleksiévich, último Premio Nobel, recorrió los territorios de los países que formaron la URSS para conocer los testimonios de las personas que vivieron ese cambio, para narrar no los hechos sino los sentimientos, lo que comienza allí donde termina el trabajo de los historiadores. Sus voces pueden ahora escucharse en “El fin del homo sovieticus” (Acantilado), cuyo prólogo “Apuntes de una cómplice” es una de las mejores reflexiones sobre lo que significó la caída del imperio soviético.

A lo largo de más de 600 páginas, personas comunes que vivieron los años del cambio político desde sus casas, sus trabajos o los centros de enseñanza a los que asistían, cuentan sus historias, muchas de ellas dramáticas, sus ilusiones y sus frustraciones, ante aquella nueva vida que se les presentaba llena de promesas. Algunos están a favor de los cambios que llegaron con la Perestroika y otros añoran un mundo en el que todo era más fácil de entender a pesar de la falta de libertades y de la precariedad económica. En muchos conviven de forma simultánea la crítica al anterior régimen y el descontento por la deriva del actual.

El desencanto

Es asombrosa la identificación que nos suscitan algunas situaciones a quienes hemos sido testigos de una transición política. En los primeros años del posfranquismo, en España se habló mucho de “El desencanto”, una película documental de Jaime Chávarri sobre la vida de la familia del poeta Leopoldo Panero, cuyo título quería representar la decepción que para algunos sectores de nuestra sociedad había supuesto la llegada de la democracia. Esa misma decepción es la que manifiestan muchos de los entrevistados por Svetlana Aleksiévich tras la caída del comunismo en la URSS.

Cuando Gorbachov inició la Perestroika, los ciudadanos soviéticos pudieron comprar por primera vez varios periódicos, que tiraban varias ediciones. Se vendían por miles los libros que habían estado prohibidos. Los telediarios tenían audiencias millonarias y se estrenaban películas secuestradas durante años. La gente acudía entusiasmada a mítines y manifestaciones y lo que hasta entonces había sido gris se volvió de repente multicolor: “Teníamos la sensación de vivir una fiesta. Parecía que estábamos a punto de emprender el vuelo”, dice uno de los interlocutores.

Pero la sensación de felicidad y euforia terminó de repente. Muchos se quejaron de que su patria se había convertido en un enorme supermercado lleno de bancos y tenderetes: “Éramos un pueblo lleno de grandeza y nos han convertido en un pueblo de traficantes, tenderos y gerentes… nos dejamos la vida levantando todo aquello que ahora se vende a precio de ganga o acaba en manos de bandidos”. Aparecieron filas de ancianos pidiendo limosna en las calles, unas calles que la violencia callejera sembraba de cadáveres cada día. Los índices de suicidio alcanzaron las cifras más altas de la historia. El miedo llenaba las iglesias. La ley de la jungla había sustituido a la dictadura del proletariado.

Cambio de valores

Una de las primeras consecuencias de la llegada del capitalismo a estos países fue el cambio de valores que experimentaron sus sociedades: “Ahora si tienes dinero eres alguien; si no lo tienes no eres nadie. ¿A quién importa que hubieras leído todo Hegel?”. Los maestros decían a los alumnos que olvidaran todo lo que les habían enseñado y que leyeran los periódicos. Los contenedores se llenaban con las obras completas de Lenin, que casi nadie había leído, y los intelectuales vendían sus bibliotecas a precio de saldo. Los museos y los teatros se vaciaron y se abrieron bancos, boutiques y joyerías. Los anillos de brillantes ocuparon el lugar de los libros mientras los poetas cedían sus tribunas a los magos y los videntes. Los nuevos héroes eran los banqueros y los hombres de negocios, que llevaban americanas recién estrenadas y cadenas de oro colgadas del cuello. Los verdaderos protagonistas eran ahora los gerentes de empresas, las modelos de pasarela y las prostitutas. Las revistas de papel couché sustituyeron a los clásicos de la literatura. Un adolescente ganaba más dinero lavando coches y vendiendo chicles que su padre, que era científico. Había colas kilométricas para comer en los Mac Donalds: “Antes, cuando nos reuníamos en torno a una mesa hablábamos de literatura, de teatro… ¿Y ahora de qué hablamos?. Pues de qué se ha comprado cada uno, del cambio de moneda…”. Daba la impresión de que la nueva revolución consistía en un chalet y un coche para todo el mundo.

Vieja y nueva Rusia

El Gulag y los años de represión atenazaron durante décadas la movilización ciudadana contra el comunismo. A la llegada de la Perestroika nadie había olvidado los crímenes del estalinismo, las torturas, las grandes purgas del año 1937 ni cuando un chiste contra el régimen era castigado con diez años de reclusión sin derecho a correspondencia.

Nadie olvidaba tampoco a la temida NKVD, la policía del régimen, responsable de los crímenes más espantosos. Eran conscientes de que con el socialismo la URSS fabricaba los mejores tanques de guerra del mundo, pero entonces no había detergente ni papel higiénico. Estaban orgullosos de haber sido los primeros en lanzar un hombre al espacio (Gagarin) pero no querían olvidar que entonces las tiendas estaban vacías. No querían volver a aquellos tiempos en los que alguien se subía a una tribuna y todos estaban obligados a aplaudir sus mentiras.

Un fiel militante comunista tuvo que soportar cómo se llevaban a su mujer, acusada falsamente de desviacionismo mientras a él lo expulsaban del Partido. Cuando volvió de la guerra con dos heridas y tres condecoraciones, le comunicaron que su mujer había muerto en los campos de trabajo pero que ya había sido rehabilitada: “Desgraciadamente no podemos devolverle a su mujer, lo que sí podemos es devolverle el honor, me dijeron. Me devolvieron el carnet del Partido”. El mismo carnet que con la llegada de la Perestroika los comunistas comenzaron devolver masivamente o a quemar en piras comunes mientras confesaban que en realidad habían odiado el comunismo toda la vida.

Pero hay también un fuerte componente crítico que desea el regreso al comunismo, nostálgicos que lucharon por un poder de obreros y campesinos y que ahora ven su país en manos de bazares y cooperativas, exmilitantes que piensan que su patria se vendió por un puñado de chicles, tejanos, películas porno y cigarrillos Marlboro. Algunos de ellos estaban incluso dispuestos a morir por la libertad, por un socialismo de rostro humano, pero no por el capitalismo salvaje que llegó con la Perestroika: “Yo soy uno de aquellos idiotas que defendieron a Yeltsin… que Dios perdone a ese delincuente”.

Chernobil. comienza el derrumbe

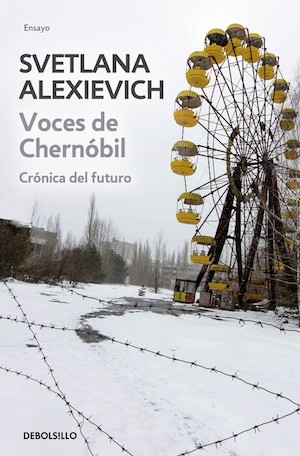

El único libro de Svetlana Aleksievich publicado en España cuando le concedieron el Nobel de literatura era “Voces de Chernóbil” (DeBolsillo), escrito en 1997. Después de leerlo, uno es más consciente de la tragedia desatada por el accidente de la central nuclear y del peligro al que estuvo sometida toda Europa a partir del 26 de abril de 1986.

Entonces, la noticia creó en los europeos una alarma bien justificada, pero nos quedaba muy lejos una tragedia cuyas consecuencias no acertábamos a valorar y de la que no era fiable la información que se recibía desde la Unión Soviética.

Diez años después de aquel accidente nuclear, el más grave del siglo XX, Svetlana Aleksievich recorrió los escenarios a los que afectó con más virulencia el incendio de la central y la nube radiactiva que se extendió por los territorios próximos, sobre todo en Bielorrusia, su país, cuya cercanía lo convirtió en su víctima más directa.

“Voces de Chernóbil” es un dramático lamento coral de las consecuencias de aquella tragedia. Aleksievich no escribe nada sobre el accidente ni sobre sus consecuencias. Se limita a poner delante de los micrófonos de su grabadora las voces de un rosario de personas que se vieron afectadas por las consecuencias de la radiación y que cuentan lo que les pasó a ellos y a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos: enfermos, evacuados, muertos durante el accidente o como consecuencia de la radiación. A través de sus testimonios se rescata la historia omitida de Chernóbil.

Dolor, muerte, miedo, incertidumbre

El dolor atraviesa las páginas de este libro en las palabras de los testigos de la tragedia. Comienza con el dolor por la muerte de un bombero que participó en las labores de extinción del incendio, en la voz de su joven esposa, embarazada de una hija que también murió al nacer, y termina con el dolor de una joven enamorada de su marido, de quien ve cómo su cara y su cuerpo se deforman día a día: “le extirparon los ganglios, la nariz creció al triple de su tamaño, los ojos se le desplazaron a los lados… la lengua se salió afuera, empezaron las hemorragias del cuello, de las mejillas, de los oídos… lo único que quería yo es que no se viera a sí mismo”. El dolor de los niños, cuyos testimonios estremecen. También la incertidumbre, la de quienes participaron en las labores de extinción cuando ven que los compañeros se ponen enfermos, se vuelven locos, se van muriendo poco a poco o se suicidan.

Y la percepción del rechazo por parte de la sociedad, el temor de la gente al contacto con quienes han estado expuestos a las radiaciones. Se creó entonces una nación nueva, dice uno de los entrevistados, la nación de Chernóbil, la patria de los apestados, de los deformes, de los enfermos, de los condenados a muerte.

En la misma dimensión se sitúa el drama de los desalojos de pueblos enteros, el abandono urgente y definitivo de las casas con la falsa promesa de retornar en pocos días. Una tragedia de dimensiones gigantescas. La tierra contaminada que seguía dando sus frutos jamás volvería a ser sembrada, los pozos de agua cristalina fueron cegados para siempre. Miles de animales abandonados en casas y corrales. Perros, gatos, vacas, jabalíes… exterminados luego por cazadores contratados para matarlos y enterrarlos. Miles de gorriones muertos cubriendo las calles, las plazas y los jardines de los pueblos. Brigadas de personas enterrando tierra en la tierra. Las casas fueron saqueadas para robar objetos de valor, contaminados, que se vendían en mercados clandestinos, extendiendo la muerte a compradores ingenuos: alguien que compró un gorro de zorro y se quedó calvo, otro que se compró un fusil barato sacado de una fosa y se murió. Un fotógrafo: “La gente se ha marchado, y en la casa se han quedado a vivir sus fotografías. Como quien dice, sus almas”.

Una crítica a la política y a la incompetencia

No falta en este coro de voces la crítica a la política de la URSS, a la incompetencia, a la censura, al comunismo. Se vivían entonces los primeros años de la Perestroika, pero a los medios oficiales volvía el léxico estalinista y a la invención de culpables, de “enemigos del socialismo”, de “operaciones de desestabilización”, de “agentes de los servicios secretos occidentales”… todos ellos, según la propaganda, decididos a acabar con la unión indestructible de los pueblos soviéticos. Retumban los televisores día y noche: “¡Camaradas, no prestéis atención a las provocaciones!”. La KGB imponía el silencio a los participantes en la extinción de la central, les hacían firmar que mantendrían en secreto lo que habían visto. Secretos los datos del accidente, secretos los informes médicos, secretos los detalles sobre lesiones radiactivas…

A los cámaras de televisión la KGB les retiraba las cintas y se las devolvía veladas. Estaba prohibido filmar la tragedia, sólo se permitía grabar el heroísmo. Los medios jaleaban a los liquidadores (los encargados de limpiar los terrenos contaminados) y hablaban de una “esmerada organización”, cuando el caos era tan evidente. Los dosímetros para medir la radiación no funcionaban, el material era inservible o se había quedado obsoleto: “Los dosimetristas comprobaron que nuestro comedor se había construido en una zona donde la radiación era mayor que la del lugar adonde íbamos a trabajar. Y nosotros estábamos allí desde hacía dos meses”. La ciencia y la medicina fueron secuestradas por la política.

Todo el mundo tenía más miedo a la ira que les podía llegar desde arriba que a los efectos del átomo, mientras las autoridades tomaban para ellas las medidas negadas a la ciudadanía: “Cuando los exploró el personal de nuestro instituto, todos tenían la tiroides limpia. Algo imposible sin el yodo. También a sus hijos los sacaron a escondidas del desastre. Y cuando iban a visitar las zonas, ellos sí que llevaban máscaras, trajes especiales. Todos los medios que les faltaba a los demás”, dice Vasili Borísovich Nesterenko, entonces director del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarús. La esposa de un liquidador cuenta: “En el comedor, en la planta baja, se tendía también la ropa, se servían fideos y conservas… Pero en el primer piso, donde estaban los jefes, había fruta, vino tinto, agua mineral. Manteles limpios. Y cada uno tenía su dosímetro. En cambio a ellos, ni uno para toda la brigada”.

Y claro que hubo héroes. Cuando existió el peligro de una explosión termonuclear y se impuso la necesidad de soltar el agua debajo del reactor para evitar una explosión de hasta cinco megatones, que hubiera podido afectar a una zona enorme de Europa, algunos voluntarios se zambulleron en el agua contaminada y abrieron aquella compuerta. Les dieron 7000 rublos a cada uno (aunque no los coches y los pisos que les habían prometido), aunque ellos no lo hicieron por razones materiales. Murieron todos.

Nada ha terminado

El accidente de Fukushima en marzo de 2011 volvió a encender en todo el mundo las alarmas del problema de las centrales nucleares. El primer año después de Chernóbil un millón de toneladas contaminadas se transformaron en pienso, que se dio a comer a ganado cuya carne fue consumida por humanos. A lo largo de los campos se veían carteles: ALTA RADIACIÓN.

Pero los campos se seguían cultivando por tractoristas en cabinas abiertas, respirando polvo radiactivo. En Bielorrusia se registraron 20.000 abortos sólo en el 92. Aún hoy, 30 años después de la tragedia de Chernóbil, son incalculables los efectos provocados y hay muchos aún por detectar. De diez millones de bielorrusos, dos millones siguen viviendo en tierras contaminadas. No se recomienda bañarse, comer pescado o caza de la zona ni recoger setas y frutos. Ni flores.

Es posible que las toneladas de tierra contaminada y enterrada en descampados liberen con los años sus radiaciones que, arrastradas por la lluvia, irían a las aguas subterráneas.

Ahora, los visitantes que se acercan a Chernóbil en excursiones organizadas contemplan la ciudad fantasma de Prípiat, el “sarcófago” con los restos de la central, que se eleva amenazador entre el paisaje desolado, las manadas de lobos y jabalíes que se han reproducido sin control y recorren las calles de las aldeas abandonadas.

Una locura sobre otra: la tragedia de Chernóbil ha creado un turismo nuclear que goza de una gran demanda.

Una periodista excepcional

La escritora y periodista bielorrusa Svetlana Aleksievich (Ivano Frankivsk, Ucrania, 1948) estudió en la Universidad de Minsk y comenzó a trabajar en periódicos locales de Narowla y en la revista literaria “Neman”. Formada en Rusia, hija de un militar del régimen soviético, escribe siempre en este idioma, a pesar de que la mayor parte de su vida transcurrió en Bielorrusia, a donde volvió una vez licenciado su padre.

Su gran aportación al género fue la ‘novela colectiva’ o ‘novela oratorio’. A medio camino entre la literatura y el periodismo, Aleksievich comenzó a utilizar esta fórmula en 1983 en “La guerra no tiene rostro de mujer” (Debate), sobre las mujeres rusas que participaron en la II Guerra Mundial. Continuó con “Los últimos testigos (cien relatos de niños)”, “Los muchachos de zinc” (1994), sobre la guerra entre Rusia y Afganistán y “Hechizados por la muerte” (1993), sobre los suicidios provocados por el fracaso del comunismo. Aleksievich utilizó esta “novela de voces” para contar también el accidente de Chernóbil (“Voces de Chernobil”. DeBolsillo) y el desmoronamiento de la Unión Soviética (“El fin del homo sovieticus”. Acantilado).

En 2000 abandonó Bielorrusia para vivir en París, Goteburgo y Berlín hasta 2011, en que decidió regresar a Minsk. Su trabajo fue galardonado con los premios PEN de Suecia, el Ryszard-Kapuscinski de Polonia, el Herder de Austria, el Medicis de Francia, el Premio de la Paz de los libreros alemanes y ahora el Nobel de Literatura por “sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”. En Bielorrusia aún no se publican sus obras.