Roberto Cataldi¹

La vida tiene varias dimensiones o magnitudes medibles que dependen en gran parte del individuo, también de la sociedad y del contexto de época. Me referiré solo a tres de las que son dominantes: la medicalización de la vida, el mundo virtual con sus múltiples herramientas o artilugios tecnológicos, y la creciente judicialización de la vida.

La definición de salud de la OMS (1948) es una de las grandes utopías de la Modernidad. El «estado de completo bienestar físico, mental y social», más allá de ser una digna aspiración, implica definir la salud no sólo como ausencia de enfermedad. Para Giovanni Berlinguer, quienes formularon esta definición no conocían la comedia de Jules Romain: «Knock, o el triunfo de la medicina», representada por primera vez en París (1923). Para el doctor Knock las personas que gozan de salud en realidad son enfermos ocultos, de allí que la salud devendría de estudios insuficientes.

Por ello la proclama de Knock: «la era de la medicina ha llegado», que coincide con la era actual de medicalización de la sociedad y de la vida en general, es sin duda toda una ideología. A fines de la década del ochenta se le añadió a la definición la categoría «salud espiritual» y, como irónicamente dice Berlinguer, esto no significó que la OMS creara un departamento para las «enfermedades del espíritu».

Por otra parte, en el ejercicio de la profesión, comprobamos que no son pocas las enfermedades que cursan de manera silente durante largo tiempo, sin síntomas ni signos, y que en un examen de salud o «chequeo» médico (del inglés to check) son detectadas o comprobadas.

Los médicos que nos formamos hace unas décadas tenemos el concepto de que la clínica es soberana, pero ahora esa soberanía no es exclusiva sino compartida con la tecnología médica. Más allá de la necesaria investigación científica que es sostén del progreso diagnóstico y terapéutico, cada vez adquiere mayor poder el negocio de la salud, donde la industria farmacéutica se lleva las palmas. En fin, la pandemia ha proporcionado claros indicios de ciertos tejes y manejes cuyo trasfondo es el negocio y solo el negocio, lo demás es pura retórica.

La influencia del mundo virtual adquirió una dimensión insospechada. La prueba es que la pandemia aceleró la inclusión de la virtualidad en todas las áreas, incluso sin que hayamos tomado conciencia de que la pretensión de estas plataformas a través de algoritmos y psicología aplicada es leer nuestra mente para manipularnos.

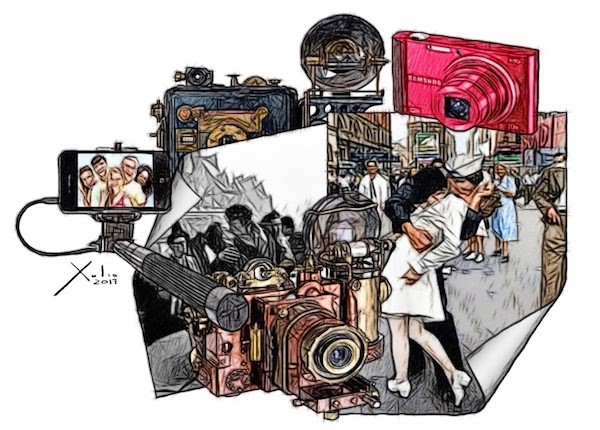

Recuerdo que cuando aparecieron los teléfonos celulares creíamos que su función sería la de un teléfono móvil, no más, pero a la voz se le sumó la imagen (videollamada o videoconferencia), y además en ese dispositivo cada vez más pequeño que cabe en la palma de una mano, en la pantalla táctil aparecen una serie de funciones, pues se trata de una minicomputadora, donde podemos bajar archivos, enviar mensajes, navegar por Internet, tomar fotos, grabar videos, consultar el diccionario, además del GPS, videojuegos, etc. Al smartpohne, que sin duda logra crear dependencia (allí reside la codicia de las empresas), continuamente se le van añadiendo funciones, nuevas aplicaciones (apps) que intentarían facilitarnos la vida.

En esta semana se cayeron las redes sociales durante siete horas. El mundo experimentó la suspensión de Facebook, You Tube, WhatsApp, Instagram y otras plataformas, hecho sorpresivo que produjo una incomunicación planetaria y que disparó todo tipo de versiones en cuanto al origen. En efecto, un silencio en las redes que no ocurría desde 2008, una abstinencia de quizá miles de millones de usuarios que hacen uso diario de las redes. Creo que en esas horas de incomunicación virtual comprendimos cuánto había cambiado nuestro estilo de vida en tan poco tiempo.

Otro tema es que hoy vivimos bajo la amenaza de ser demandados ante la justicia, y pienso que el asunto nos preocupa a todos. Desde ya que es lógico que quien sea injustamente desacreditado o resulte injuriado recurra a la justicia y hasta pretenda una reparación por el daño que sufrió. Uno no puede decir del otro lo que le venga en gana invocando la libertad de opinión y desentendiéndose de su responsabilidad. Como todos sabemos la responsabilidad es el contrapeso de la libertad. Sin embargo asistimos a un fenómeno que va in crescendo, sobre todo en las redes sociales. En efecto, hay quienes las utilizan para agredir, querer imponer sus ideas antidemocráticas o infundir sentimientos de odio racial, político, religioso, o de otra naturaleza.

Un fenómeno actual es la cultura de la cancelación, articulada con la «corrección política». Como ser, en estos días una actriz representó a un personaje de una obra teatral y fue abucheada por parte del público asistente, también severamente criticada e injuriada en la redes. Ella se defendió sosteniendo que solo era una actriz que hacia su trabajo y que nada tenía que ver con el personaje asignado. Está claro, es como si a los actores que en el cine han interpretado a jerarcas nazis se los acusara de estar a favor de esa ideología. Por favor, separemos la paja del trigo, o lo auténtico de la falso. Pero la cancelación se la vincula a menudo con la judicialización, pues, todos los conflictos hoy parecen resolverse mediante la amenaza de ser llevado ante los tribunales, ya sea mediante el envío de una carta documento, una declaración pública o una solicitada en los periódicos.

En fin, hay quienes malinterpretan las críticas sin haber examinado detenidamente lo que el otro dijo y plantean precipitadamente un daño moral que consideran debería ser resarcido. Twitter es un ejemplo, donde con frecuencia los contenidos son viscerales, claramente emocionales. Y los políticos recurren a Twitter como su principal medio para llegar al gran público. Basta que tomen conocimiento de un hecho, noticia u opinión que los afecte, para que al instante, sin el tiempo prudencial de análisis o de verificación, vomiten un tweet con desmentidas, injurias, dicterios y hasta maldiciones. Y no hablemos de los mandatarios que gobiernan por Twitter en vez de dirigirse al parlamento o dar una conferencia de prensa, el paradigma es Trump quien abusó impunemente de este medio, sembrando una montaña de mentiras. De todas maneras coincido con Umberto Eco: «No todas las verdades son para todos los oídos».

Las redes sociales permiten que muchos se escuden en el anonimato y promuevan linchamientos mediáticos, escraches (término rioplatense que apunta a la destrucción de la imagen o reputación de un individuo), y acosos que generan serios problemas. El peligro está cuando el discurso se torna masivo. En efecto, la masificación no sirve para pensar ni reflexionar, no admite la duda, la pregunta ni el desarrollo de una idea, ya que rápidamente surge el juzgamiento moral.

Por eso vivimos tiempos de judicialización y moralización como escrache. «En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario», pensaba George Orwell y, por su parte Virginia Woolf decía que, «Si no dices la verdad sobre ti mismo, difícilmente podrás decir la de las otras personas».

En fin, es evidente que la verdad no pasa por un buen momento, ha perdido fuerza, importancia, valor… Y siempre hubo y habrá gente que aun disponiendo de pruebas se autocensura. Le amedrenta la posibilidad de ser demanda y, convengamos que la razón es insuficiente frente a los avatares de la justicia.

Albert Einstein pensaba que si uno quiere decir la verdad había que hacerlo con sencillez y dejarle al sastre la elegancia. Estoy de acuerdo, pero como dicen los abogados, los juicios hay que ganarlos…