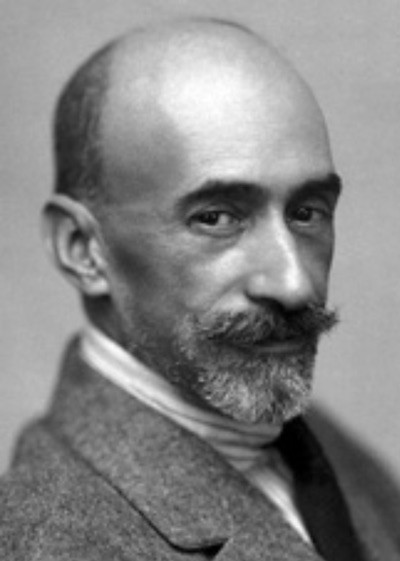

En estos días de confinamiento provocado por el coronavirus COVID-19, me he vuelto a reencontrar con don Jacinto Benavente (Madrid, 1866-1954), uno de esos escritores cuyo nombre, como ocurre con el del ínclito Unamuno, siempre suele ir precedido de ese tratamiento de respeto y cortesía que se aplica a un contado número de autores.

Y eso a pesar de que nuestro flamante Premio Nobel haya sido, a su vez, una de las personas más denostadas en vida, tanto por su notoria homosexualidad nunca confesada, como por los vaivenes políticos que dio en vida.

No es nuestra intención detenernos en comentar ninguna de esas dos cuestiones con las que tuvo que bregar el autor de La Malquerida, su mayor éxito, o Los intereses creados, una verdadera obra maestra de las letras españolas. Tan solo comentar una afirmación, que adquiere la categoría de tesis, de este ínclito escritor español.

Siguiendo las aventuras de Crispín y Leandro, los protagonistas de Los intereses creados, cuya lectura o relectura no dudamos en recomendar a nuestros lectores en estos días de reposo forzado, nos encontramos con una frase corta puesta en la boca del pícaro Crispín que es, en sí misma, una síntesis de toda la obra: «… Mejor que crear afectos es crear intereses».

Entre broma y serio, Benavente va desarrollando una historia al borde del histrionismo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los sentimientos cuando hay que confrontarlos con los intereses.

Con una inimitable maestría va vinculando y entrelazando la vida taimada de dos aventureros sin escrúpulos, aunque dotado uno de ellos de un gran ingenio, con la de diferentes personajes que representan a la autoridad instituida, a la justicia, al arte bohemio, al comercio, a la burguesía acomodada, a la sociedad decadente, a la familia…

Crispín, dotado de un gran ingenio, consigue ir creando una tupida red en la que va atrapando a cada uno de los contrincantes que pasan de ser enemigos irreconciliables, a convertirse en aliados que forman un solo frente con intereses comunes y confluyentes en la defensa de un único objetivo que hace de los intereses personales un fin común.

Uno a uno, todos ellos van subordinando sus sentimientos a los intereses, sin dudar en ningún momento, incluidos los representantes del orden y de la justicia, en dejar de lado los escrúpulos morales y los deberes cívicos con tal de no poner en peligro sus intereses inmediatos.

Benavente, quIeN no podía ocultar su romanticismo, deja tan sólo un títere con cabeza: el amor. Redime a Leandro y a Silvia, envueltos en un amor casto y puro, sin trampas, y los premia con un final feliz.

Digamos que se trata de una obra con moraleja. Benavente pone de relieve la fuerza del egoísmo humano, que es capaz de dejar a un lado los escrúpulos de la conciencia, de pasar por encima del orden y de la justicia, de saltarse los deberes cívicos con tal de no poner en peligro sus propios intereses. Puede ser la vanidad, el egoísmo, la ambición personal, el afán de medrar en una sociedad asaz competitiva, el miedo a ceder o a perder nuestros derechos o renunciar a nuestras ambiciones.

En definitiva, como ya hemos señalado, una muestra del egoísmo humano. Únicamente se salva una cosa: el amor. Tal y como afirma la Biblia: «El amor nunca deja de ser» (cfr. 1ª Corintios 13:4-8).