Cuando la gente decide que ya no quiere vivir más, se muere. No siempre funciona al contrario. Es decir, el no quererse morir no garantiza la vida. Es necesario querer vivir más que soportar la vida.

Aunque haya circunstancias que nos quiebren, con voluntad de resurrección siempre encontraremos (y la música es uno de los mejores ejemplos de ello) escayolas, tutores, o, en casos más graves, prótesis y ayudas técnicas permanentes para restituir el buen funcionamiento del cuerpo y el espíritu.

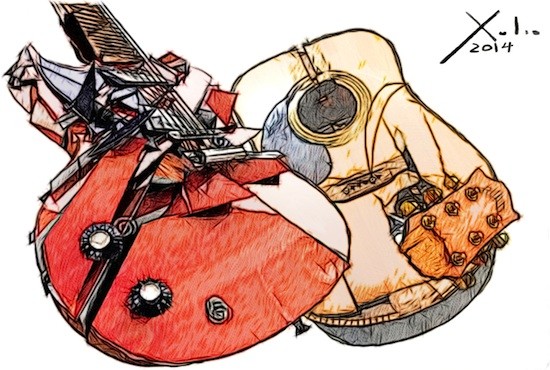

Debe ser por ello que en todo campo y barrio siempre haya por lo menos alguien que ande con su guitarra a cuestas. Así sea una guitarra quebrada, como llamamos en mi pueblo a aquella de marca no reconocida, fabricada con madera picada de comején, encordada con plástico y cuyos trastes fueron colocados en su mástil con una precisión que hace rato se fue al traste. Instrumento que desafina en la orquesta de la alienación.

Es esta guitarra quebrada la que me quebranta. La que manos ancianas desenfundan con la ternura con la que seguramente desnudaron por primera vez al ser amado. Esa que manos jóvenes esgrimen para agitar con su canto. Aquella que todas las manos acarician en tono menor y es el mayor solsticio que anhela quien está en desamparo.

Guitarra quebrada que, trémula, se presta para el juego erótico de la creación y participa de nuestros actos escatológicos. Milagro acústico que recorre escaleras y callejones.

Reciedumbre clásica de pueblo en armas que arpegia al pie de la cuna. Extensión del alma de quien compone para componer a las demás personas.

Esclusa del sentimiento. Pizzicato corajúo que reta la virtud. Acorde social, sexteto comunitario. Felicidad aguda que aviva la nota gregaria aún en el ámbito de lo íntimo. Grave salvajismo que bordonea los encuentros y restituye los abrazos.

Cajita de música para la perseverancia. Resonancia armónica de todos los sueños. No cese nunca tu canto aunque tengas la voz rota, querida guitarra quebrada.