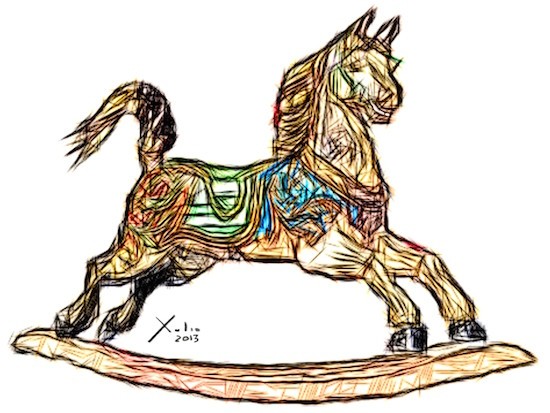

Cuando José Domingo cumplió cuatro años, su abuelo le regaló un caballito de madera. Su cuerpo oscuro relucía como los zapatos que su padre embetunaba para ir a la misa contrastando con la estela lunar de su cola y la crin revuelta de un color castaño y malva. Un arnés de metal lo elevaba del suelo; de cada pata surgían fuertes resortes los que eran responsables del trote encabritado que le imprimía el jinete colocado a horcajadas sobre su lomo.

Durante los primeros años solo un tímido balanceo acompañaba la fantasía por donde cruzaban arrieros y puntas de ganado que atravesaban los ríos crecidos de la llanura natal. Con la adolescencia llegó la aventura temeraria cuya tutoría era ejercida por las novelas de Silver Kane que compraba ávidamente en el quiosco de la esquina.

Una tarde de abril, aprovechando el bochorno del recio verano, José Domingo se deslizó por los pasillos del apartamento; empujó suavemente con el pie la puerta de la habitación del nieto y, tras verificar que nadie lo veía, se introdujo en ella sigilosamente.

Allí estaba. Esos ojos de vidrio no habían perdido su esplendor. Colocó la silla de ruedas a su vera, se apoyó en la crin laqueada y montó su caballo. Pese a haber pasado a ser propiedad primero de su hijo y ahora de su nieto lo seguía sintiendo suyo. Deslizó el brazo por el cuello, dio unos suaves golpes en la grupa e inició la carrera.

Ocho decenas de años fueron cayendo a su alrededor: el agobio del trabajo, la viudez temprana, las recriminaciones de la hija, la incomprensión del primogénito, sus sueños fracasados de escribir novelas sobre un oeste que quedaba muy al norte, el cáncer de laringe, el dolor en las coyunturas.

Bañado en sudor, con una sonrisa florecida que le brotaba desde la boca del estómago, José Domingo se apeó de su caballito con solo cuatro unidades de edad trenzadas entre sus manos nudosas.