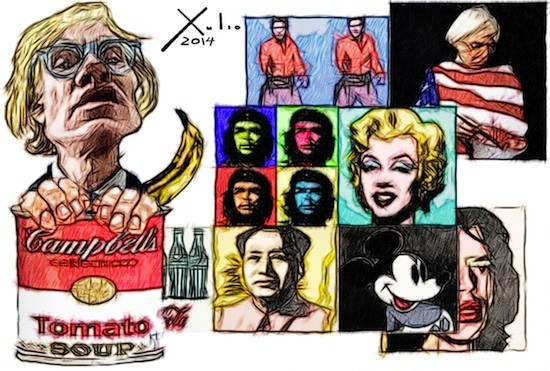

Un retrato hecho por Alberto Schommer a un Andy Warhol envuelto en la bandera norteamericana podría ser el mejor icono para representar las relaciones entre el artista del Pop Art y su país.

La bandera de las barras y las estrellas arropa y protege a un Warhol que al mismo tiempo sitúa a la enseña, pues es él mismo quien la pinta, en el campo de la modernidad.

Un cuarto de hora de fama

Sociedad de consumo

Esta “America” de Andy Warhol es un punto de vista testimonial de una época pero también un fragmento de la autobiografía del artista y de su obra. Porque es una brillante manifestación de esa sociedad de consumo que el autor ilustró en sus obras desde el cartel publicitario de las sopas Campbell y que ahora lo hace fotografiando los cientos de bebidas que cualquiera puede elegir en los Estados Unidos para calmar la sed, y que, dice Warhol, son un elemento más de democratización: igualan a los ricos y los famosos con los pobres y los sin techo: todos beben lo mismo. Y es también una lúcida mirada sobre la importancia del “ahora” (¡Ahora!), sobre lo poco que cuenta el pasado y lo poco que interesa el futuro, sobre la fugaz evanescencia de las novedades en esa sociedad de consumo que transforma en efímeras las vidas de la película, el libro, el disco… que cada vez permanecen menos tiempo en el presente. Y por eso, dice, “nunca nos enteramos de la historia completa de nada”.

Por las páginas de “América” desfilan, siempre en blanco y negro, los famosos de cuarto de hora junto a las viejas estrellas con años de fama a sus espaldas, que exhiben sin pudor en las fiestas mundanas su decrépita decadencia, manteniendo artificialmente los restos de aquella elegancia que les llevó a la fama: Elizabeth Taylor, Gloria Swanson, Lillian Gish (“A Bette Davis no le gusté nunca, pero sigue siendo la mejor actriz del mundo”). Hay atletas de lucha libre y deportistas de élite (John McEnroe). Cantantes famosos (Toni Bennet, Madonna, Diana Ross, Mick Jagger, Laurie Anderson), estrellas rutilantes (Liza Minnelli, Billy Idol, John Travolta, Mel Gibson), artistas de éxito (Robert Rauschenberg, Jean-Michel Basquiat, David Hockney). Y escritores: Norman Mailer y un Truman Capote con las cicatrices sobre su cara de una reciente operación de estiramiento de la piel… toda una metáfora de la fama y el buen aspecto. Todos ellos conforman una cierta América que el cine y la televisión se han encargado de convertir en una mitología portátil. Ese cine y esa televisión que son también objetos del objetivo de Andy Warhol.

Cuesta creer que el artista mundano, siempre rodeado de fama y glamour, de millonarios elegantes y de bellezas más o menos exóticas, estuviese interesado en mostrar en sus fotografías también el desamparo de los sin techo, de los parados y de los inmigrantes y que manifieste una irónica mirada sobre los pobres: “Ya no se oye aquella expresión de ‘pobre pero honrado’… ahora, cuando se ve a alguien pobre se piensa: son pobres porque no han conseguido hacerse un hueco en el mercado”.

En un texto dramático Warhol recuerda aquel momento, en 1968, en el que estuvo al borde de la muerte a consecuencia de los disparos de una de sus musas, Valerie Solanas. Y retrata a la muerte en esas viejas tumbas de los cementerios en las que apenas se pueden leer las gastadas letras grabadas sobre la superficie de lápidas de piedra humedecida: “Siempre he pensado que me gustaría tener una tumba sin nada escrito. Ni epitafio ni nombre. Bueno, la verdad es que me gustaría que pusiera: ficción”. Pues eso.