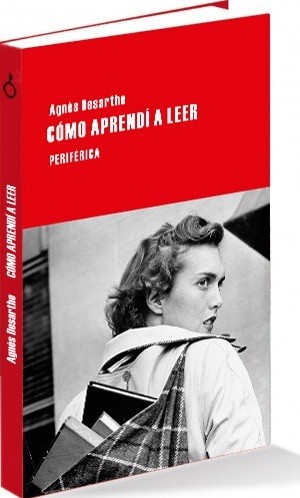

La novelista francesa Agnès Desarthe narra en unas páginas memorables (“Cómo aprendí a leer”. Ed. Periférica) el proceso de su adicción a la lectura después de muchos años de abominar de los libros “serios” que recomendaban todos los profesores, desde los primeros cursos de educación infantil a los años de universidad.

El amor por la lectura se produjo cuando Desarthe (París, 1966), hija de padres judíos procedentes de El Líbano y Rusia, descubrió los vínculos que unen la lectura con el exilio, con la deportación, con la humillación social; cuando identificó la palabra judío con la palabra libro: “Me sentía diferente, minoritaria, en peligro permanente y los libros me parecían tan llenos de consenso, de convenciones; tan saturados de la historia de Francia, de paisajes y de costumbres francesas y cristianas, que sólo podía sentirme rechazada”.

Agnes Desarthe esperó durante mucho tiempo que los libros contuvieran algo fuera de lo cotidiano y por eso, antes de leer a los autores que todo el mundo leía a su edad, comenzó a escribir aquello que le gustaría encontrar en los libros. De joven era una de esas personas que no se llevaba libros en las vacaciones ni leía en el autobús. Llegó, pues, a la edad adulta, virgen de Balzac, de Zola, de Stendhal, de Flaubert. Tampoco le interesaba Proust. Antes de recalar en los clásicos, Desarthe recorrió la novela negra (de Carter Brown a Chester Himes, de Raymond Chandler a Dashiell Hammett) cuyo atractivo residía en la facultad de mantener el suspense y porque era una literatura que se lee sin darse cuenta de que se lee, un poco a escondidas de uno mismo. De la novela negra le atraía sobre todo la lengua, una lengua que no era del todo el francés. Era un idioma mestizo, inventado por traductores enamorados del texto original, y eso le proporcionaba una infinita tranquilidad.

Con el tiempo, Agnès Desarthe se dedicó a escribir novelas (en España se han publicado “Un secreto sin importancia” y “Cinco fotos de mi mujer”) y también a traducir a autoras como Virginia Woolf y Cynthia Ozick, una experiencia que le llevó a sentir el lenguaje como parte inseparable de la vida, de la memoria y de la inteligencia.

El de Desarthe es un proceso ejemplar de un recorrido desde el rechazo al más profundo amor por los libros: “Ahora que leer se ha convertido en mi ocupación principal, mi obsesión, mi mayor placer, mi recurso más fiable, sé que el oficio que he escogido, el oficio de escribir, ha servido y sirve sólo a una causa: acceder por fin a la lectura”, dice en un bello párrafo con el que concluye su relato autobiográfico. La lección es evidente: no existen personas que no leen sino personas que aún no han encontrado el camino que conduce al increíble jardín secreto que es la lectura.