El Guggenheim de Bilbao acoge una muestra del arte que se hizo en Francia entre 1938 y 1947

En los momentos más oscuros, en aquellas situaciones en las que la impotencia y el dolor suelen llevar a los seres humanos a la desesperación y a la locura, siempre hay un resplandor, una luz de esperanza que indica un camino de salvación. Alguien, en algún lugar, enciende una llama en medio de la tragedia y el oprobio.

Durante la ocupación de Francia por los nazis, con la aquiescencia colaboracionista del Régimen de Vichy, muchos de los artistas que no pudieron escapar a la persecución fueron detenidos y condenados a morir o a vivir en condiciones infrahumanas en campos de trabajo, de concentración y de exterminio. No sólo por ser judíos sino también por comunistas, izquierdistas, anarquistas o simplemente por ser creadores de ese arte que los nacionalsocialistas calificaron de “degenerado”.

En medio de este clima de terror, una mujer de 70 años, Jeanne Bucher, propietaria de una galería de arte en el número 9 del Boulevard de Montparnasse, demostró un coraje y una fidelidad a sus principios éticos y artísticos que el mundo aún no le ha reconocido suficientemente. Entre la violencia desatada por las persecuciones y la inseguridad en la que vivían todos aquellos que habían mostrado simpatías por los valores que los nazis estaban destruyendo, esta mujer, arriesgando su vida, ayudaba a las víctimas del racismo nazi, a los prisioneros de los campos de internamiento, a republicanos españoles exiliados y a brigadistas internacionales, a comunistas, a judíos, a francmasones.

Amparó a artistas desterrados por las dictaduras y prestó apoyo a los que escapaban de la persecución fascista, escondiéndolos en el desván de su casa y protegiendo su huída. Se atrevió a exponer en su galería las obras de los artistas del “arte degenerado” (Paul Klee, De Chirico, Braque, Max Ernst, Juan Gris, Dalí, Kandinsky, Joan Miró, Léger…), a pesar de las condenas explícitas de los responsables políticos a esta forma de creación, exposiciones que los nazis cerraban al día siguiente de su inauguración (dicen que Picasso sólo salía de su barrio para acudir a la galería de Jeanne Bucher). En plena dictadura del Mariscal Pétain editó la obra de poetas y escritores perseguidos por el régimen. Cuando la prensa racista pidió la destrucción de la escultura de Jacques Lipchitz “Prometeo estrangulando al buitre” (1937), que representa el triunfo de la luz sobre la oscuridad, Jeanne Bucher le dedicó una exposición en su galería e hizo editar los dibujos preparatorios.

Muchas de las obras que Jeanne Bucher colgó en su galería durante esos años pueden verse ahora en la exposición “Arte en guerra. Francia 1938-1947” (más de 500 obras de un centenar de artistas) en el museo Guggenheim de Bilbao y consultarse en un voluminoso catálogo publicado por la editorial La Fábrica dedicado a la obra de los artistas que vivieron durante aquellos años la represión del nazismo en la Francia ocupada.

PREMONICIONES SURREALISTAS

En enero de 1938 André Bretón organizó en la galería Beaux Arts de París la primera gran exposición internacional del arte surrealista. Se celebró entre negros augurios de guerra. Hitler había tomado el poder en Alemania cinco años antes y París se llenaba de refugiados judíos e izquierdistas que huían de los países que iba invadiendo el nazismo, a los que se sumaban los evadidos de la revolución bolchevique, como Marc Chagall o Natalia Goncharova. España se desangraba en una guerra civil entre la indiferencia de las potencias democráticas y la solidaridad de la izquierda internacional. Aquellos augurios estaban marcados en esta exposición por una inquietante puesta en escena que incluía 1200 sacos de carbón colgados del techo, que amenazaban con desplomarse sobre los visitantes en cualquier momento, 16 maniquíes simbolizando el enfrentamiento entre Eros y Thanatos, el “Taxi lluvioso” de Dalí (el Cadillac que ahora puede verse en el museo de Figueres), la coreografía “Baile alrededor del brasero” interpretada por la bailarina Hélène Vanel, que blandía un gallo vivo durante su actuación… toda una instalación sonorizada con aullidos estridentes que se dejaban oír durante el recorrido de la muestra. Los visitantes experimentaban una sensación de inquietud y desconcierto ante una experiencia multisensorial que incitaba a sentir la angustia y el miedo ante la situación de una Europa que iba hacia la catástrofe. No estaban equivocados: Myriam Lévy, Charlotte Salomon, Félix Nussbaum… cuyas obras estaban presentes en la muestra, fueron exterminados en Auschwitz; Freundlich fue asesinado en Lïblin-Majdanek. Breton tuvo que exiliarse junto a algunos de los artistas más creativos del movimiento. En esta exposición de 1938 se vieron más de 300 obras de 63 artistas, entre los que también estaban Paul Eluard, Marcel Duchamp, Miró, Jean Arp… algunas de las cuales recalan ahora en el Guggenheim.

EL ARTE EN LOS CAMPOS Y EL EXILIO

Sorprende que en unas condiciones en las que apenas podían sobrevivir, los artistas internados en campos de concentración tuviesen voluntad para seguir creando sus obras, ahora utilizando materiales de desecho, papel de embalaje, latas, cerillas, huesos… En esta situación Félix Nussbaum pintó “El triunfo de la muerte”, su último cuadro antes de ser exterminado en Auschwitz, y Anton Räderscheidt retrató a las internas en el campo de Les Millesantes en vísperas de ser deportado a Buchenwald.

Muchos de los que pudieron escapar de la persecución nazi se exiliaron en los Estados Unidos (Chagall, Duchamp, Léger), desde donde continuaron denunciando la guerra con sus obras. Algunos de los que permanecieron en Francia se ocultaron en pueblos de montaña. Jean Arp vivió en condiciones miserables en Grasse, Éluard en Gévaudan, Breton en Air-Bel, Julio González murió en Arcueil, Artaud en el siquiátrico de Rodez… pero, desde estos lugares, ninguno dejó de crear una obra que reflejaba la angustia de la guerra y la desesperación. Como otros, Matisse, Bonnard, Rouault, no pudieron exponer sus obras hasta después de 1945. A Picasso se le anularon todos los encargos y se prohibieron sus exposiciones. Fue amenazado y estaba permanentemente vigilado por la Gestapo. La prensa oficial le acusó de haber conducido a la pintura francesa al estancamiento y la confusión, a la negación, la impotencia y la muerte. Su respuesta, desde su refugio de Royen, donde había pintado el Guernica, fue “La alborada” y una serie de obras con mujeres que se retuercen de dolor en las que simbolizaba a la Francia de Vichy: rostros de muerte, crucifixiones, desnudos dramatizados. Y, ya en París, siguió desafiante pintando en su estudio de la Rue des Grands Agustins (que se reconstruye en esta exposición) y escribiendo su obra de teatro “El deseo atrapado por la cola”, representada en privado por Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Dora Maar… sobre un escenario presidido por el retrato de Max Jacob, su amigo fallecido en el campo de Drancy.

Terminada la guerra, la opinión pública descubrió el infierno de los campos de concentración a través de fotografías, documentales y testimonios de víctimas del Holocausto, al mismo tiempo que las obras que habían permanecido enterradas en los talleres de los artistas, los campos, las prisiones y los siquiátricos. El mundo del arte reaccionó ante la barbarie con una obra testimonial que aún ahora no deja a nadie indiferente, incluidas las creaciones de los llamados anartistas, un término creado por Breton y Dubuffet, que también dio a la luz el “art brut”, para incluir la obra de niños y de locos internados en siquiátricos, con la intención de refundar el arte sobre la condena de la guerra y el terror. Esta exposición del Guggenheim es una buena ocasión para comprobarlo.

LA FIESTA TRISTE

Francia había sido durante el periodo entre las dos guerras la capital mundial de la cultura, unos años recreados por Ernest Hemingway en su obra póstuma París era una fiesta, en cuyo título se inspira este ensayo. La vida cultural francesa, de una riqueza excepcional, acogía los movimientos de vanguardia más experimentales de la historia del arte y la cultura, donde florecían espacios como el creado por la excéntrica mecenas Getrude Stein, adonde acudían, además del propio Hemingway, escritores como Dos Passos, Ezra Pound, Scott Ftzgerald y artistas como Matisse, Picasso o Man Ray. Por esos mismos años Peggy Guggenheim invertía cifras millonarias en cuadros de Kandinsky, Paul Klee, Miró, Mondrian, Dalí y Max Ernst cuando algunos aún no gozaban de la fama que la posteridad les tenía reservada. Acumulaba obras para su proyecto de un futuro museo en Nueva York, a donde se llevó de paso a Max Ernst, arrebatándolo de los brazos de una jovencísima Leonora Carrington.

AIRES DE TRAGEDIA

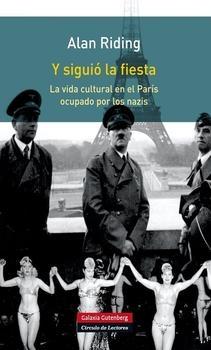

En los primeros meses de 1939 se celebraba el 50 aniversario de la Torre Eiffel y nada hacía presagiar la tragedia que amenazaba a Francia. Los bailes seguían celebrándose con la fastuosidad de siempre, los clubes nocturnos estrenaban nuevos espectáculos y la actividad intelectual y artística era tan intensa como en años anteriores. Pero en agosto, tras la invasión de Polonia, con el ejército nazi a las puertas, Francia declaró la guerra a una Alemania que acababa de firmar con la Unión Soviética un vergonzoso pacto de no agresión. La inminente ocupación de París por los alemanes provocó que muchos artistas abandonaran la ciudad, aunque algunos, como Picasso, volvieran más tarde en un valiente gesto de desafío. Los alemanes entraron en una ciudad semivacía ante cuya torre Eiffel Hitler se fotografiaba acompañado de su escultor predilecto Arno Breker y de su arquitecto Albert Speer.

Los alemanes se propusieron recuperar la actividad cultural de la ciudad con el fin de crearse una imagen de respeto ante el mundo, para lo cual pusieron en marcha un organismo conocido como Propaganda Staffel. Al mismo tiempo elaboraban una estrategia para sustituir a Berlín por París en el status cultural internacional. El teatro, la ópera, el cine, las exposiciones de arte… conocieron entonces una actividad inusitada, si bien sus contenidos estaban sometidos a los dictados de una censura que promovía los valores nacionalsocialistas y a la prohibición de que los judíos participasen en cualquier actividad cultural, mientras los nazis confiscaban las obras de arte de sus instituciones y de sus domicilios, y los libros de sus bibliotecas. Sólo del Jeu de Paume, convertido en uno de los grandes depósitos de obras requisadas a los judíos, salieron más de 20.000 cuadros con destino a Alemania mientras en sus jardines se quemaban entre 500 y 600 pinturas “degeneradas” de Picasso, Miró, Léger, Ernst y otros. París fue recuperando así una actividad cultural, ahora impostada, que muchos de sus artistas e intelectuales aceptaron en gran medida con tal de seguir en la onda. La mayor parte de los escritores franceses, con pocas excepciones, quisieron seguir publicando sus obras aunque eso significase doblegarse a la censura. Algunos artistas y escritores acudían a los actos organizados por las autoridades alemanas y aceptaban invitaciones para inaugurar exposiciones en Berlín y en otras ciudades de Alemania, donde eran utilizados como floreros. Jean Cocteau elogió públicamente la obra de Arno Breker, el escultor preferido de Adolph Hitler (él dijo que lo hizo para evitar represalias contra su amante, el joven actor de izquierdas Jean Marais, detenido por los nazis).

La prensa parisina actuaba de altavoz de los intereses alemanes a cambio de subvenciones y prebendas. Los restaurantes abrían sus puertas a los nuevos ocupantes mientras los clubes nocturnos y los cabaret evadían el toque de queda prolongando sus sesiones hasta el amanecer. Los salones franceses volvieron a ponerse de moda, ahora también regentados por damas de la alta sociedad como Marie-Laure de Noailles, Marie-Blanche de Polignac y sobre todo Florence Gould, a cuyo salón acudían personajes de todas las tendencias ideológicas (André Malraux, Jean Paulhan, Giraudoux, Colette o Ernst Jünger) junto a jóvenes valores como Alain Robbe-Grillet y Françoise Sagan. En los music-hall triunfaban los chansonniers que iban salvando el difícil equilibrio entre la colaboración y la Resistencia: Maurice Chevalier, Charles Trenet, Edith Piaf, Josephine Baker. En Jimmy’s, donde tocaba la orquesta de Django Reinhardt y cantaba Henri Salvador, se podía ver todas las noches a la actriz del cine francés Danielle Darrieux con su amante, el diplomático dominicano Porfirio Rubirosa. El cine encumbró durante estos años a estrellas como la propia Darrieux y a Arletty y a directores como Robert Bresson, Jacques Becker, Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, quienes trabajaban bajo una férrea censura que había elaborado listas de cientos de películas prohibidas y cuya obsesión era promocionar los valores familiares, rurales y católicos promovidos por el régimen de Vichy, así como películas de contenido antisemita. En su diario, Goebbels anota: “He dado órdenes muy claras de que los franceses deben producir tan sólo películas ligeras, vacías y, a ser posible kitsch. Considero que con eso tienen suficiente”. Aún así, algunas películas habían conseguido introducir veladamente mensajes de reivindicación nacionalista: “El cuervo” (Henri-Georges Clouzot) o “Los visitantes de la noche” y “Les enfants du paradis” (Marcel Carné), esta última, aunque rodada durante la ocupación, no se estrenó hasta después de la guerra.

ESPERANDO EL FINAL DE LA GUERRA

Mientras en París seguía la fiesta, en Francia los intelectuales y los artistas se dividían entre attentistes (aquellos que continuaban pintando, escribiendo, actuando mientras esperaban que alguna fuerza exterior –los Estados Unidos- los salvara) y resistentes, dispuestos a la lucha contra los nazis aún a costa de sus vidas, liderados por el escritor Jean Paulham y el poeta Louis Aragon (los intelectuales en la órbita del PCF pudieron unirse al fin a la Resistencia cuando Alemania invadió Rusia y se dio por finalizado el pacto Ribbentrop-Molotov). Entre los escritores hubo quienes optaron por la crítica desde las páginas de los medios clandestinos (Editions du Minuit editaba sus obras casi siempre con seudónimo) y casi todos decidieron seguir escribiendo para mantener viva la llama de la literatura francesa. Poetas como Aragon y Éluard, novelistas como Colette y Camus, pensadores como Sartre y Simone de Beauvoir continuaron editando sus obras a pesar de las grandes dificultades a las que tenían que enfrentarse. Otros, como Jean Guéhenno, se negaron radicalmente a publicar nada mientras durara el oprobio.

Terminada la guerra, en el mundo de la cultura todas las disciplinas crearon sus propios comités de depuración, que actuaron de forma más bien arbitraria, pues mientras muchos artistas, escritores y periodistas eran sancionados, otros encarcelados y algunos incluso ejecutados, la mayoría, con un historial similar de colaboracionismo, ni siquiera fueron arrestados. Je suis partout y Au Pilori, los periódicos colaboracionistas, fueron sustituidos en los quioscos por Combat y Libération mientras volvían a la calle L’Humanité, el periódico de los comunistas franceses, y el conservador Le Figaro. A principios de 1950 los pecados del colaboracionismo cultural habían sido prácticamente olvidados. Francia recuperó muy pronto la normalidad aunque desde entonces París dejó de ser la capital cultural del mundo.