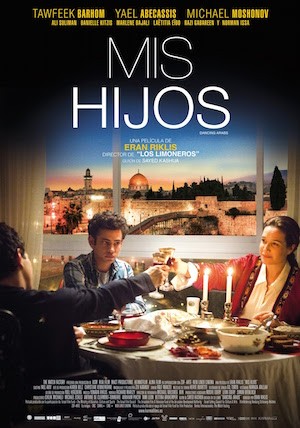

El director israelí Eran Riklis, quien ya fascinó con Los limoneros por su recreación de atmósferas familiares e íntimas de gran belleza plástica en medio de un conflicto territorial larvado, llega ahora a las pantallas con Mis hijos, un drama en el que se mezclan la identidad cultural, el futuro y la herencia árabe en medio de ese mismo conflicto que, lejos de seguir larvado, se reaviva cada día.

Mis hijos narra la historia de Eyad, un joven palestino excepcional de inteligencia y sensibilidad al que de niño le ocurren cosas que entroncan con el realismo mágico. Una de ellas es la caída al suelo desde la antena que manipulaba a bastante altura en el intento de su padre (un rebelde que de la universidad pasó a recoger fruta) por robar la señal que le permita ver un partido.

Sucede que el golpe en la cabeza de Eyad, en vez de atontarlo o dejarlo medio muerto, refuerza su carácter genial. Lo que para los demás es imposible, para él se vuelve sencillo, convirtiéndolo este hecho en el perejil de todas las salsas: desde su abuela al último de los vecinos, todos le tienen por un portento al que confían sus secretos.

Hay que decir que estamos en una comunidad donde los avatares de unos son de todos, donde la participación e interacción son constantes porque se vive en la calle y las entradas de las casas son francas al vecino y a la luz. Nada se oculta y, lo que es mejor, la envidia ante un portento así de hijo, no se da, bastante tienen ya con el padre y la fruta.

En este estado de cosas, Eyad consigue una beca para estudiar en un centro de élite de Jerusalem, lo que le encumbrará por encima de todos los demás chicos de su comunidad y marca un futuro brillante para él y los suyos. Pero es allí donde empiezan los problemas del chico, la auténtica odisea llena de dificultades insalvables que él, sin cejar en su empeño de mejorar a cada paso, tratará de soslayar, primero por derecho y más tarde, cuando ya vea que es imposible, haciendo trampas.

En los más diversos ámbitos se repite el esquema de la Escuela, los compañeros y novia: Todo va muy bien, Eyad es perfectamente admitido en esta sociedad avanzada, hasta que se enteran de que es árabe. Entonces todas las puertas se le cerrarán y de nada vale que más del 21 % de la población de Israel sean árabes.

Hay controles por doquier que le requieren sus papeles y, acto seguido lo apartan; el amor que, que en principio lo deslumbrara y acogiera, tampoco le protege al cabo; hasta para un simple trabajo de camarero ha de falsificar sus papeles.

Sin embargo, Eyad es un auténtico mirlo blanco e, igual que ocurriera en su aldea, un ser que se hace necesario e imprescindible allá donde va. Excelente estudiante, compañero, novio y amante, participa en el voluntariado y se convierte en hijo adoptivo de esa nueva familia… Pero con la rara excepción de esa familia, todo queda en nada cuando descubren –algo que les causa una enorme sorpresa- que este ser maravilloso es árabe. Cae muy bien hasta que averiguan lo fatal, se ven traicionados al saberlo. Eyad no puede respirar en Israel.

La solución, que no deja contento a nadie, entronca también con el realismo mágico pues es imposible, dadas las dos herencias a las que se enfrenta, contemplarla ni siquiera como verosímil hoy por hoy. Tal vez el director ha querido abrir una brecha posibilista entre tanto legado irreconciliable.

Y si la he titulado de drama risueño, es porque toda la infancia de Eyad está marcada por el humor. Sólo así ha podido hacerse fuerte para soportar la terrible transformación que afrontará para seguir siendo él mismo.

https://youtu.be/R5oa9uYg2O4?list=PLZDJtXexsPyCIhDToqvKKM025rO_l4-jM