La belleza de Virginia Oldoïni, condesa de Castiglione, despertaba asombro y admiración en todos los ambientes que frecuentaba, especialmente durante su estancia en la corte del emperador Napoleón Tercero, de quien fue amante. Gracias a esta relación se dice que la condesa (a quien se atribuyen actividades de espionaje) influyó decisivamente en el proceso de unificación de Italia.

Esa extraordinaria belleza la convirtió en objeto de todas las miradas y los deseos de aristócratas, militares, empresarios y hombres de negocios, prendados, fascinados, y al mismo tiempo aterrados, ante tamaña belleza. El conde d’Ideville destacaba la armonía perfecta de sus formas. Para el general Fleury era como una aparición, como una diosa descendida de los cielos. La prensa belga describía su belleza como «un no sé qué que asombra». En Florencia, donde nació, la llamaban La Perla d’Italia. Y Darling Beauty en los ambientes más cosmopolitas. La condesa Greffulhe, quien inspiró a Proust el personaje de la duquesa de Guermantes, envidiaba el placer que debía sentir por ser objeto de todas las miradas.

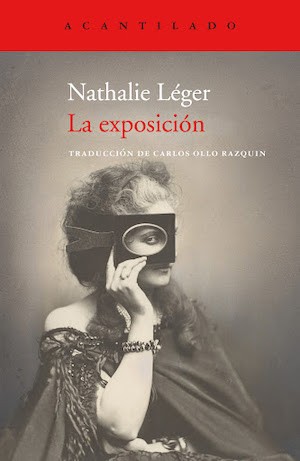

La condesa de Castiglione es el tema central de «La exposición» (Acantilado), de la escritora francesa y crítica de arte Nathalie Léger, quien describe algunos atributos del personaje: «la espalda más bella del mundo, unos brazos incomparables, unos senos voluptuosos, el esplendor de la carne, la plenitud de la materia, la blancura».

Léger preparaba una exposición que iba a titularse «La mujer más bella del siglo», finalmente frustrada, con los más de quinientos daguerrotipos que el fotógrafo Pierre-Louis Pierson le hizo a la condesa a lo largo de cuarenta años: desde que llegó a París hasta su muerte. Fue posiblemente la persona más retratada de su época. Pierson era el fotógrafo oficial de la corte de Napoleón Tercero y de la aristocracia parisina y la condesa acudía todas las semanas al estudio Mayer & Pierson para servir de modelo, en todas las poses imaginadas, vestida con trajes elegantes o disfrazada. También desnuda.

A veces se hacía retratar acompañada de una nodriza y de un niño, su hijo Giorgio, fruto de su matrimonio a los dieciséis años con Francesco Verasis de Castiglione; un niño que murió de viruela a edad muy temprana.

La condesa de Castiglione posó para Pierson como reina de corazones, marquesa, carmelita, china, finesa… desde sus mejores años hasta rebasados los sesenta, cuando ya era vieja y fea y estaba enferma. Hasta se hizo retratar en el lecho donde iba a morir el 28 de noviembre de 1899, después de haber perdido a su madre, a su marido y a sus amigos más queridos. Los demás la abandonaron. Sólo Pierre-Louis Pierson continuó retratándola obsesivamente. Dejó escrito que deseaba ser enterrada sin cruz, sin sacerdotes ni iglesias, sin oficios fúnebres ni flores, sin velatorio, sin pompas ni cortejo. Sin esquelas en los periódicos.

Virginia Oldoïni tenía un ropero con cientos de vestidos. Dicen que durante su estancia en Holland Park ocupó con ellos ocho habitaciones. Y para su viaje al palacio de Compiègne hubo que habilitar un espacio especial para ellos en el tren dispuesto para el séquito del emperador. Nathalie Léger se recrea en algunas de las fotografías que le hizo Pierson: la tristeza de «Retrato con velo levantado», la dulzura de «La mirada», la elegancia de «Baile de la ópera», el misterio de «Efecto de claroscuro». En la portada de este libro se reproduce «Scherzo di Follia», donde posa con un marco ovalado a través del que se ve el ojo con que nos mira.

Pero en esta historia es muy importante otro protagonista fascinado por la condesa. Se trata del poeta simbolista francés Robert de Montesquiou (personaje en el que se inspiró Proust para el barón de Charlus de «En busca del tiempo perdido»), quien aún sin conocerla personalmente, escribió su biografía y llegó a reunir tras su muerte todos sus objetos y documentos, incluidos los moldes en terracota de un brazo, un tobillo, un muslo y un seno, que Montesquiou compró en una subasta en Drouot en 1901 y conservó como reliquias de un amor imposible. Cuando visitó el cadáver de la condesa en su féretro dijo: «la muerte acaba de devolver a sus rasgos, con la serenidad de antaño, la belleza del mármol».

Pero el libro es algo más que una biografía de urgencia y un rescate de la personalidad de la condesa. Nathalie Léger escribe una autoficción en la que cuenta su historia personal (la de su familia, la de su madre, víctima de las infidelidades de su padre) en paralelo a la del personaje. Y hace al mismo tiempo un recorrido por el arte y la literatura que evocan o remiten a la vida de Virginia. Desde una instalación de arte efímero de Murakami Saburo a las antropometrías de Yves Klein y su relación con las fotos de Pierson, a las que compara también con las que Roni Horn le hizo a Isabelle Hupert en 2005 sin maquillajes ni adornos o las que Bert Stern tomó de una Marilyn Monroe desnuda.

Hay aquí también una reflexión sobre la fotografía y su fuerte seducción en los ejemplos de Roland Barthes retratado mientras escribía su ensayo «La cámara lúcida»; en la foto que Truman Capote muestra de cuando era un niño a Perry Smith, uno de los asesinos de «A sangre fría»: fue la foto que decidió a Smith a confesar al escritor por qué mató a un hombre que no le había hecho nada; en los autorretratos de Cindy Sherman, o en las fotografías de Lucien Hervé y Charles Périer de las ruinas de las Tullerías después del incendio de los revolucionarios de La Comuna de París en 1871. Y las fotos que el padre de Nathalie Léger le hizo a su amante, «la otra», en poses provocadoras, distintas a las que pedía para las fotografías a su madre.

Los retratos de la condesa de Castiglione evocan también en Léger reminiscencias literarias en los álbumes de fotografías que Zola narra en «La jauría», en la Hélène de Lagonelle de «El amante» de Marguerite Duras, en la Angélica de “El Gatopardo” de Tomasi di Lampedusa, en el adolescente que en «El guardián entre el centeno», de J.D. Salinger, se tapa la cara cuando un fotógrafo lo sorprende desnudo.