Adaia Teruel

“Estamos trabajando en una obra colectiva. El tema es libre. La única indicación que les he dado es que deben utilizar los colores del arco iris —dice Nourdine—. Lo que me interesa es que trabajen la pertenencia a un grupo, que sean conscientes de que entre ellos pueden escucharse, ayudarse, que sepan que la unión hace la fuerza…”.

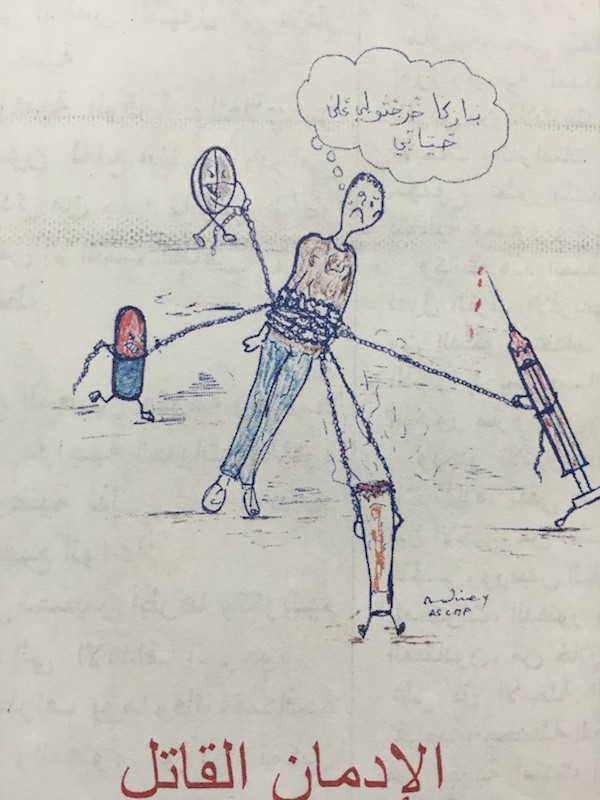

Uno de los pintores se levanta y empieza a recitar una poesía. Son versos improvisados sobre la marcha que hablan de la adicción y el sufrimiento.

— ¿Qué ha dicho? — pregunta Nourdine, en cuanto termina, a uno de los chavales que permanece en un rincón apartado del resto.

— No oigo nada. Tengo la cabeza fu-fu-fu…

— Tranquilo, no pasa nada. ¿Quieres pintar todo negro?

— ¡Estoy fatal! ¿Qué voy a pintar yo? ¿Lo pinto todo negro?

El que habla es un chaval joven, de complexión delgada y con los brazos repletos de tatuajes.

– “Éste es el nombre de mi mujer, éste el de mi hijo, una cruz y una luna en recuerdo de mi cuñado —en paz descanse— y estas las tres palabras que representan lo que significa para mí la vida: amor, rabia y muerte».

—¿Y éste?

—Es mi mote. Morillo, así me llaman. ¿Eres asistente?

—No, soy periodista- le contesto y entonces él me cuenta su historia.

– “Es mi primer día aquí. Ellos están bien, tienen su tratamiento pero yo… ¡no sé que hay que hacer! Tienen mis papeles, lo tienen todo pero como en España se llama metasedin, porque son pastillas, y aquí lo llaman metadona, porque es líquido, pues lo tienen parado. ¿Qué hago?¿La compro por ahí? Casi no puedo hablar. No me aguanto de pie. Me entran unos tembleques por todo el cuerpo. El mono es muy chungo…”.

Morillo es marroquí aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en España, donde se casó con una gitana y con la que tiene un hijo de siete años.

– “La droga es mi perdición. Salí del reformatorio y me llevaron directamente a prisión. He estado en cárceles de toda España. Hace ocho meses salí de la de Algeciras pero me quedaba una causa pendiente y la policía de extranjería me dio a elegir: “O cumples el año y medio que te queda o te extraditamos a Marruecos y no puedes regresar en tres años”. Elegí volver. Aquí estoy con mi padre, allí se ha quedado mi madre llorando. Me arrepiento de haber venido. Estoy mejor allí encerrado que aquí en la calle. Espero poder volver pronto a España y arreglar mi vida”.

Arreglar una vida truncada por la adicción a las drogas. Este es su deseo y el de todos los demás. Es difícil y lo saben. Muchos se quedan en el intento. Pero no están solos, cuentan con el apoyo de una veintena de trabajadores y otros tantos voluntarios de Hasnouna. Situada en el barrio de Marshan, entre un viejo bloque de viviendas y un centro comercial a medio construir, sólo un pequeño cartel colgado en la entrada —y que pasa desapercibido a la mayoría de los viandantes— indica que dentro de estas paredes funciona una asociación que ayuda al drogodependiente. Nadie llega aquí por casualidad. Yo he venido porque tenía una cita con Monssef.

— Salam aleykum — me saluda él nada más verme.

— Aleykum salam — respondo yo mientras lo sigo a su despacho.

Un despacho como cualquier otro. Papeles, libretas, archivadores y folletos por todos lados. Teléfonos que no paran de sonar y la puerta abriéndose a cada rato.

– “La asociación se constituyó en 2006 —empieza contándome Monssef, que desde hace tres años se encarga de dirección del centro—. En aquella época si un toxicómano quería desengancharse sólo podía ir al hospital y allí lo ingresaban en el área de los enfermos mentales. La metadona no llegó a Marruecos hasta el 2010. Fue un año alegre para los chicos. Comenzamos dando tratamiento a unas cincuenta personas; hoy son casi quinientas.”

Adaia Teruel: ¿Hay estadísticas?

Monssef: No hay cifras oficiales. Nosotros calculamos que en Marruecos hay unos cuatro mil usuarios de drogas, de los cuales la mitad están en el norte del país.

A.T: ¿Hablamos de heroína?

M: Sí. El 80% la fuman y el 20% se la inyecta.

A.T: ¿Qué cuesta una dosis?

M: Unos cinco euros. Tánger, Tetuán y Nador son los puntos negros, ciudades que están cerca de la frontera con España.

Hasnouna nació en la cabeza de un médico tangerino, hace ahora diez años. Regresaba de Francia donde había ido a estudiar sobre las adicciones y decidió poner en práctica en su país las enseñanzas que había adquirido en el extranjero. Empezó de cero. Una década después el centro —financiado exclusivamente con donaciones— es una referencia y el espejo donde se miran el resto de países del norte de África. “Cuando uno deja la droga y empieza el tratamiento con metadona es como si abriera los ojos. De repente, aparecen los problemas. La gente se da cuenta que lo ha perdido todo: el tiempo, la familia, el trabajo…”.

Monssef atiende la decimotercera llamada de la tarde. ¿Por qué decidiste hacer este trabajo?, le pregunto en cuanto cuelga. “Siento que estoy ayudando a mi ciudad, a mi país, a la humanidad. El dinero que te pagan no vale todo el esfuerzo que haces cuando trabajas con gente que tiene problemas pero pienso que es un oficio digno y eso es lo más importante. Aquí ves realidades muy duras. Ahora mismo tenemos a una persona en el hospital. Tiene hepatitis en estado avanzado—. Me he pasado el fin de semana allí con él y me entristece porque va a morir y nosotros no podemos hacer nada”.

—¿Se puede?

Una cabeza asoma por la puerta. Cuando el cuerpo ha traspasado el umbral me lo presentan. Es Elmokthar. Un treintañero que se encarga de coordinar las actividades de sensibilización. En cinco minutos saldrá camino de una escuela donde esta tarde le toca charla con los estudiantes.

“Nuestro objetivo es que los chavales tengan información, que sepan los daños que conllevan el uso de drogas. Es curioso porque la mayoría dicen no consumir pero luego saben bastante del tema. El otro día sin ir más lejos, estuve en un centro y los chicos empezaron a hablar de un nuevo tipo de pastillas que corre últimamente por la ciudad y nosotros las desconocíamos por completo”.

Sale Elmokthar y entra Ammal. Mujer, treinta y cuatro años, pañuelo en la cabeza y mirada seria. Ella es la asistente de la asociación. La única que hay; y debe encargarse de los casi setecientos usuarios que tiene actualmente Hasnouna.

“Yo les recibo. Les escucho. Si tienen conflictos con sus familiares, me encargo de hacer la mediación. Si sus problemas son judiciales, los acompaño a ver al abogado. Hay muchos que no tienen ni documentos y les ayudo con los trámites en la administración. Son gente marginada por la sociedad, aquí nos preocupamos por ellos y eso les da confianza. Tener autoestima es vital para su recuperación”.

Me gustaría preguntarle más cosas pero Ammal tiene mucho trabajo y algo de prisa. Me da la sensación que no le ve el sentido a nuestra charla y no la culpo.

—¿Quieres ver el centro? — me pregunta Monssef.

—Por supuesto.

En la entrada hay un mostrador a modo de recepción, aunque en toda la tarde no veo a nadie recibiendo nada. La puerta está siempre abierta. La gente entra y sale cuando le apetece. Monssef me enseña el pequeño habitáculo donde el psicólogo hace terapia individual. “Las personas se sienten solas y están asustadas. El apoyo psicológico es muy importante”. También me lleva al almacén. “Ofrecemos ropa limpia a los usuarios, aquí es donde la guardamos”. Y la cocina —donde en este momento un par de mujeres prepara bocadillos de tortilla y termos con café —. Nuestro tour termina en una sala rectangular donde los chicos, terminado el taller de pintura se han puesto a ver una película. En la pantalla aparecen imágenes de una persecución pero no se escucha sonido alguno. “Hay un problema con el audio —me dice el interventor encargado de supervisar al grupo— aun y así no quieren sacarla. La ha traído un usuario que quería que los demás la vieran. Es una película británica que trata sobre el terrorismo”.

Me quedo un rato con ellos, tomo cuatro notas, hablo con un par de personas y antes de irme, guardo la grabadora y me despido. Mañana volveré pero no aquí. Mañana iré al barrio de Berchifa, donde el 12 de julio del pasado año el rey Mohammed VI inauguró el segundo centro de atención al drogodependiente que tiene Tánger.

Ya es mañana

Salgo a la calle y paro un taxi. Una vez dentro le pido que me lleve a Berchifa. El conductor me mira sorprendido y me suelta: “¡Eso no es Tánger!”.

—¿Qué quieres decir?

—Aquí no viven tangerinos —luego puntualiza—: bueno, algunos sí que viven pero la mayoría son inmigrantes.

—¿Inmigrantes?

—Gente del campo.

Veinte minutos después me deja en una rotonda, frente a lo que parece un ambulatorio. Una vez sola hago dos cosas: la primera, encenderme un pitillo y la segunda llamar a Monssef que ha quedado en recogerme en este punto.

Berchifa es un barrio humilde, como tantos otros que hay en la ciudad pero la impresión que me causa no es mala en absoluto. Tengo la sensación que quienes me han dicho que esta era una zona marginal han exagerado y mucho. Después, por desgracia, comprobaré que estaban en lo cierto y soy yo —una vez más— la que se equivoca.

Monssef llega conduciendo una furgoneta, me monto en el asiento del copiloto y juntos nos dirigimos a nuestro destino. De camino me cuenta que la construcción del edificio se financió gracias a la donación de la Fundación para la Solidaridad Mohammed V. En la primera planta está la asociación y en la segunda el centro médico dependiente del Ministerio de Salud marroquí.

“Este es un barrio superpoblado, con mucho paro, absentismo escolar… En los diez últimos años Tánger ha crecido muy rápido y esto ha traído problemas sociales asociados. Entre la gente que viene a la ciudad porque quiere cruzar a Europa y las personas que vienen del campo en busca de una vida mejor, se ha creado una comunidad de drogas importante. Siempre la ha habido pero no tanto como ahora”.

En Marruecos el hachís existe desde tiempos inmemorables pero fue en la época del Tánger internacional, allá por los años cincuenta, cuando empezaron a circular en la calle las drogas duras. Las trajeron los artistas, los bohemios, intelectuales occidentales que encontraron en esta ciudad permisiva y cosmopolita el lugar donde dar rienda suelta a sus aventuras psicodélicas: LSD, cocaína, heroína, se añadieron al ya tradicional consumo de kif.

Aparcamos frente a la puerta principal. Una escalinata precede el edificio —grande, blanco, señorial— pero no podemos acceder a él. Nos impide el paso una valla metálica hasta la altura de la cintura. Al que hizo los planos se le olvidó dejar un espacio para acceder al centro y nadie del equipo advirtió el descuido. Así es Marruecos. No tenemos más remedio que rodearla. Los próximos días, cuando regrese, me limitaré a saltarla.

Son las nueve de la mañana de un día gris y a esta hora ya hay varias personas haciendo cola en la puerta. A diferencia de la víspera, aquí sí hay barrotes, un detector de metales y un guarda de seguridad. Monssef saluda al uniformado y éste nos abre sin más.

—Hoy no me puedo quedar contigo —se excusa—. Nourdine está aquí para lo que necesites.

Mi Cicerone –hombre, cincuenta años, alto y de trato agradable— no pierde el tiempo y va directamente al grano.

“Hay un producto que es ilegal, la droga y una comunidad que lo usa. ¿Qué pasa? Que esa comunidad se convierte en una comunidad clandestina. Y esto provoca riesgos. Sanitarios y sociales. Ellos son libres de consumir. Están en su derecho. Pero nuestro trabajo es minimizar esos riesgos. Tanto para ellos como para la comunidad. Evidentemente nuestra meta es que dejen de consumir pero eso lo han de querer ellos”.

Cada mañana, Nourdine sale con su compañero y juntos recorren las calles de la ciudad ofreciendo al toxicómano alcohol para desinfectar, preservativos y jeringuillas limpias que entregan a cambio de las usadas.

“Lo hacemos para evitar la transmisión de enfermedades. Hepatitis, sida, tuberculosis… aunque ellos lo que más piden es que los escuches. Me cuentan sus problemas. Para estas personas el futuro no existe, lo ven todo negro. La vida del consumidor es así — y al decirlo Nourdine coge un papel, un bolígrafo y dibuja un triángulo—: Dinero. Mono. Droga. Ahí viven. Se olvidan de todo lo demás. No hay lunes ni viernes. No existe mañana ni noche. Sólo piensan en consumir. Es un círculo vicioso que cuesta de romper pero nosotros les ofrecemos la metadona, que es un medicamento que te ayuda a salir”. Y entonces puntualiza: “La metadona no es un milagro, es un puente. Necesitas el acompañamiento, alguien que te ayude a cruzar al otro lado. Ese es nuestro verdadero trabajo”.

Nourdine me confiesa que él también fue toxicómano. Me cuenta que lo perdió todo a causa de las drogas. Sin trabajo, sin casa, sin coche; acabó malviviendo en la calle. Hasta que un buen día se acercó a Hasnouna. Entró como usuario y finalizado el tratamiento pasó a ser voluntario. Actualmente forma parte de la plantilla de trabajadores.

“Mi ventaja es que los puedo entender, he pasado por lo mismo. Pero a veces también hay gente que me recrimina por ello: “¡Tú también te has drogado!”, me dicen. Y sí, lo he hecho. No me escondo. Pero lo he dejado y aquí estoy. Ven, te voy a presentar a Outaleb”.

En el vestíbulo nos encontramos con una trifulca. Hay tres personas, las tres muy nerviosas, dando voces. “Ahí está”, me dice Nourdine. “Es él”. Yo sólo acierto a ver a un hombre, que roza la cuarentena y muy tranquilo, sin alzar en ningún momento la voz, consigue calmar al grupo. Una vez dispersado, Outaleb, Nourdine y yo salimos al patio. Y fumamos.

A.T: ¿Qué tal el trabajo?

O: Este es un curro duro. Una vez vino un anciano. Había vivido muchos años en América. Empezó a inyectarse allí. Era ingeniero y muy buena persona. Él mismo preparaba las drogas que tomaba, al final casi ni se podía encontrar la vena para pincharse…

N: Lo recuerdo. Un día vino a la asociación. Yo entonces no sabía quien era. Vi llegar un taxi, se abrió la puerta y ese señor cayó directamente al suelo. Corrí hacia él, intenté hacerle la reanimación pero ya estaba muerto.

O: ¿Ves lo que digo? La mayoría de las veces me siento cansado y deprimido. Pero entonces, de repente, un día me encuentro a la madre de un ex consumidor en la calle y me para y me dice: “Ahora está tan bien. Ha sido gracias a vosotros”. Y eso me da esperanza, me da fuerzas para seguir trabajando. Tú les das a ellos pero ellos te dan a ti”.

Outaleb se despide de nosotros y Nourdine me lleva a ver el gimnasio, donde nos recibe un sonriente Hafid.

“Llevaba siete años con esta mierda. Desde los veintisiete. Gracias a dios que abrió el centro, empecé con la metadona y ya llevo cinco meses limpio. Ahora soy el encargado de esta sala. Les enseño a los chicos como van las máquinas, superviso sus ejercicios, me encargo del material… ¡Menudo cambio he hecho! Eso me dicen todos”.

Y a mí me cuesta imaginarlo con la mirada perdida y sin sonrisa.

“El arquitecto que hizo el edificio no sabía lo que hacía. Esto parece una cárcel —dice Nourdine al salir al pasillo—. Está lleno de puntos muertos, espacios que quedan fuera de la vista. Hay que controlar los baños porque un día nos encontramos una jeringuilla flotando en el wáter”.

Nos acercamos a los servicios y él entra a echar un vistazo. “Nada”. Entonces me entero que están dando una charla sobre la depresión. ¿Puedo?, le pregunto y él me responde que adelante.

Al abrir la puerta, los ojos de cuarenta hombres y cuatro mujeres se giran para observar a la intrusa. Ocupo un asiento en la última fila y el grupo sigue a lo suyo. El aspecto que ofrecen es desolador. Miradas perdidas, hombros caídos, muchas cicatrices y pocos dientes. El psicólogo —un chico sobre la treintena, de complexión fuerte y con barba incipiente— habla sobre los síntomas de la enfermedad y da algunos ejemplos.

“El mío es un trabajo que traspasa el límite terapéutico porque una persona para empezar el camino de la rehabilitación necesita esperanza e información. Hay un trabajo previo. Si no se empieza con la recriminación: “yo no sirvo, yo soy malo…”. Siempre utilizan adjetivos peyorativos para describirse y eso hay que trabajarlo, aunque sea duro. Después de un año y medio trabajando aquí he visto que lo primero de lo que se quejan no es del gobierno sino de cómo los trata la sociedad. Necesitan sacar lo que llevan dentro”.

Se levanta una mujer y se hace el silencio. Cuarenta años, gafas, chilaba y el pelo recogido en una coleta.

“Hace tres años que no consumo. Estoy rehabilitada. Tengo una sentencia del juez favorable pero mi madre se niega a dejarme ver a mi hija”.

Y entonces abre su bolso y saca una foto de su niña y todos —todos— la aplauden con entusiasmo.

“Esta es una sociedad patriarcal —me contará luego Mahmoud, que es como se llama el psicólogo—. Si la gente ve un hombre borracho dice: “Que dios le ayude”, pero si es una mujer pueden incluso llegar a agredirla”.

El siguiente en intervenir es un hombre que ronda los cincuenta. De aspecto derrotado. Habla con un hilo de voz, arrastrando las palabras. Al contrario que la mujer, él permanece sentado. “Hace casi dos años que tienen mi tarjeta de identificación pero cada vez que voy a buscarla, él se niega a dármela”.

“Este funcionario se está aprovechando de su posición de poder —me dirá Mahmoud al terminar la charla— y sólo por creencias personales. Es como si pensara: “te lo mereces y ahora voy a joderte”. Y yo digo: “después de todo el esfuerzo, seguir el tratamiento, hacer terapia, formarte, reciclarte… ¿cómo ayudas a este hombre a tragar con esta mierda? No es él el que está enfermo, es la sociedad. Porque él, como el resto, cuando vienen aquí es porque son conscientes de dónde han fallado, qué han hecho mal y qué pueden hacer para mejorar pero ¿y la sociedad? ¿qué hace?” En este país los temas importantes no se hablan —alcohol, sexo, drogas— todo es tabú o shuma, como decimos nosotros. Es como si la sociedad pusiera en una habitación todo lo que no le gusta y cerrara la puerta. Homosexuales, drogadictos, prostitutas, madres solteras… Como no se ve, no existe. Y como no existe no hacemos nada para solucionarlo”.

Hace rato que la charla sobre la depresión se ha terminado pero, él sigue hablando con la misma energía aunque ahora su auditorio se reduzca a una única oyente que soy yo.

“La realidad de un ex toxicómano en una sociedad árabe y musulmana no es fácil. Es más fácil poner etiquetas a los demás y sacarse la responsabilidad de encima. Y en eso la prensa tenéis parte de culpa”.

A.T: ¿Qué pasa con la prensa?

M: El otro día leía un artículo en un periódico donde se hablaba de nuestra asociación y decía que este es un centro privado para ricos y esto me cabrea ¿Cómo pueden decir eso? Si eres periodista, investiga, acércate, habla con nosotros. Estás escribiendo de un sitio que ni tan siquiera has pisado. Y eso por no hablar de todas las noticias relacionadas con agresiones, que siempre ponen al lado “toxicómano”. ¿Qué pasa? ¿No hay gente “normal” que comete delitos?

Y aunque no viene al caso pienso en Bárcenas, Rato, la familia Pujol y las decenas de curas acusados de pederastia. Y porque sí viene al caso pienso en esos compañeros que fusilan teletipos desde una redacción de la que nunca salen. En esto y en muchas otras cosas pienso mientras Mahmoud recoge sus trastos y juntos nos vamos a la salida.

Mañana, en un cuarto discreto del barrio de Berchifa, alguien le contará sus problemas bajo la fría luz de un fluorescente. Pero eso será mañana. Hoy, el sol sigue brillando en el horizonte con todo su esplendor.